40年の経験、実績と信頼!東京・三鷹にある難病など様々の症状に対応する中国鍼灸の林鍼灸院にお任せ下さい(日本語・中国語・Englishに対応)

年末のご挨拶

2025年12月27日晴れ

今年も残すところあと僅か…

当院は仕事納めの今日27日(土)は、年末寒波のピークとなるそうです。

今年は林鍼灸院は大阪から三鷹に移転して2年半になりました。当院を信頼して通って下さる患者様への感謝の気持ちでいっぱいです。

この一年間、たくさんな可愛い赤ちゃんに出会えまして、また、勢な方々が帯状疱疹後神経痛・緑内障・顔面神経麻痺・突発性難聴・眼ケイ痙攣、メジュー症候群などたくさんの難病の方にも回復されました。

皆様のおかげで本当に充実の一年でした。来年も皆様のお力になれるよう頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

新年は1月6日(火)からです。

年末年始の休み期間中、すぐに返信できない場合もありますが、LINEとメールでのご予約を受け付けております。

ご予約お待ちしております。

それでは皆様よいお年をお迎えください!

年末年始のお知らせ

我が家前のクリスマスツリー

12月24日☔

今日はクリスマスイブです。雪ではなくて、朝から雨が降ってきました。少し季節外れですが、皆さんがイブの日にいかがお過ごしでしょうか?

来年まであと1週間になります。とても忙しい時期ですので、皆さんは体に気をつけてお過ごしください。

林鍼灸院は年末が27日(土)まで、年始が6日(火)からです。

元気で新年に迎えるため体調を整えてしましょう。

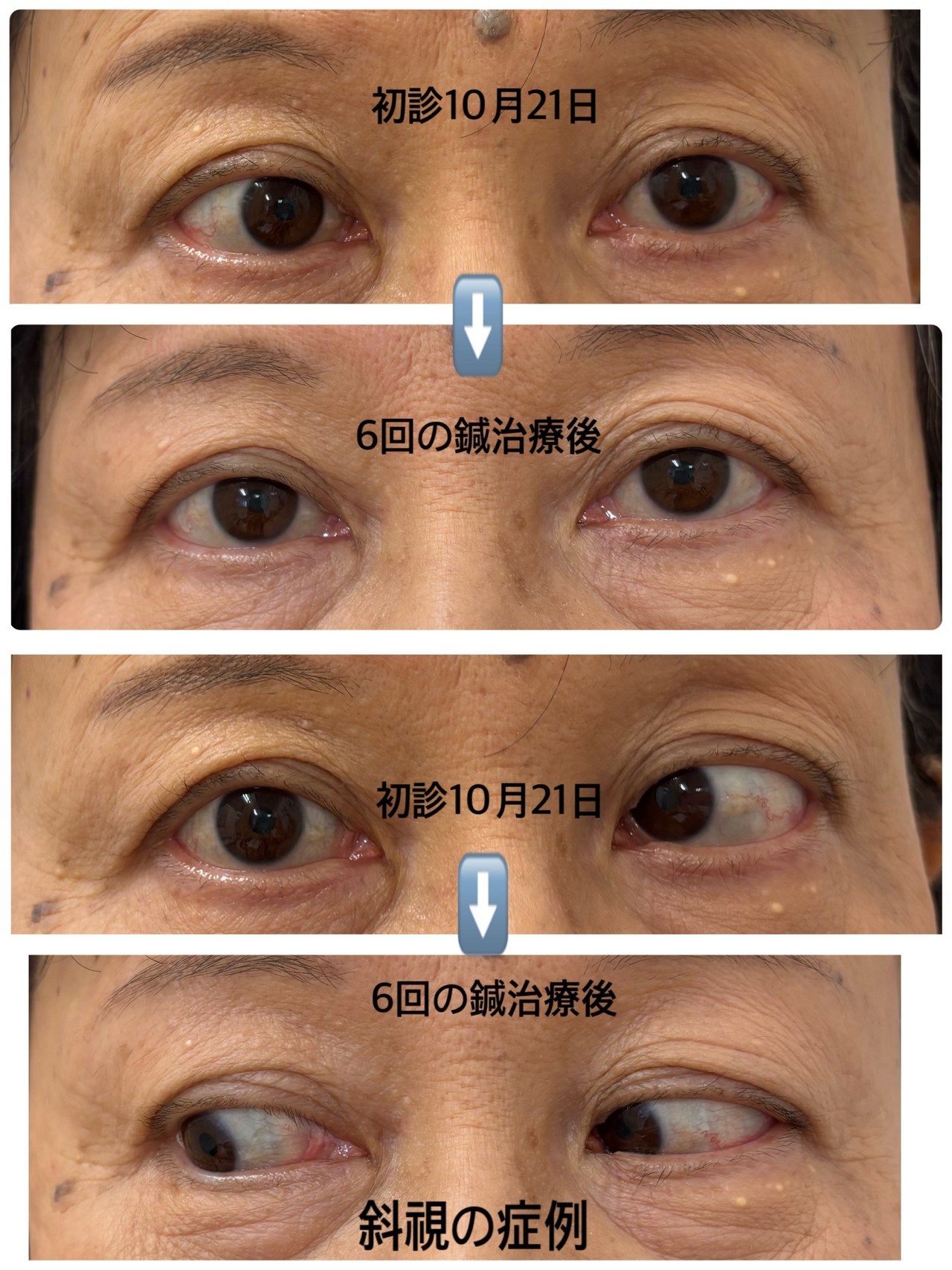

斜視完治の症例

12月16日晴れ

日暮れが早い季節となりました。

先日、当院に通っていた斜視の方は完全に回復してとてもよかったです。

この方は右目が外転神経麻痺と診断され、斜視と複視で困ってます。原因不明なので、薬もなく様子を見るしかないと医師に言われました。複視で歩くとき危ないから、色々調べて林鍼灸院にたどりつきました。

6回の治療後、斜視と複視は完全に治りました。持病の慢性蕁麻疹も今まで3日ごとに発作したのも発作しなくなりました。とてもいい効果が得られてよかったです。

当院では斜視・複視を含め動眼神経麻痺、眼ケイ痙攣等難病の方がたくさんが通ってます。このような症状に悩まれている方は是非ご相談して下さい。

茯苓

茯苓

12月9日晴れ

いよいよ冬本番という時期です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

当院の掛け絵は友人から書いてもらった茯苓(ぶくりょう)を変えた。

茯苓という生薬はマツホドというキノコの菌核を乾燥させたものです。

茯苓は胃腸の働きを促進して、食欲不振、消化不良、むくみなどの改善。また、利尿作用、鎮静作用もあり、動悸、胃内停水小便不利などにも使う生薬です。

サルノコシカケ科のキノコとしては、霊芝が有名ですが、生薬としては茯苓の方が一般的です。美容成分としても注目されていて、有効成分の多糖類に保湿効果があります。中国では美肌の妙薬として使われています。

代表的な方剤は『八味地黄丸』『五苓散』『桂枝茯苓丸』『当帰芍薬散』などがあります。

来年も手書きの他の漢方薬の絵を変えますので是非ご覧になってくださいね。

綺麗な紅葉!

12月2日曇り⇒晴れ

今年も残り1ヶ月!師走でお忙しい中、くれぐれお風邪などを引かないよう体調を整えていきましょう。林鍼灸院でお待ちしております。

当院の年末は27日(土)です、ご予約をお早めにしてくださいね。

ちなみにわが家の近くに紅葉を見に行きました。遠いところに行かなくてもきれいな紅葉を見られるのは幸せです。

皆さんも見にに行かれましたか!

ざくろ

11月25日曇り

紅葉は綺麗になっている季節に、皆さんが見に行きましたか?

最近、紅葉と同じ赤い物のザクロをよく食べてます。新鮮のザクロは珍しいものですが、我が家に近いスーパに売ってますので、良く買ってます。

ザクロは私の大好物です。甘くておいしいししかも抗酸化や抗炎症等多くの健康効果があることが知られています。

また、ザクロは糖尿病・高血圧・動脈硬化の予防、抗菌、抗腫瘍効果、更年期障害の改善及び美肌効果や認知症の予防などなどたくさんがあります。

様々のザクロジュースがありますが、今の旬のうちに新鮮のザクロを食べられるのが幸せですね。

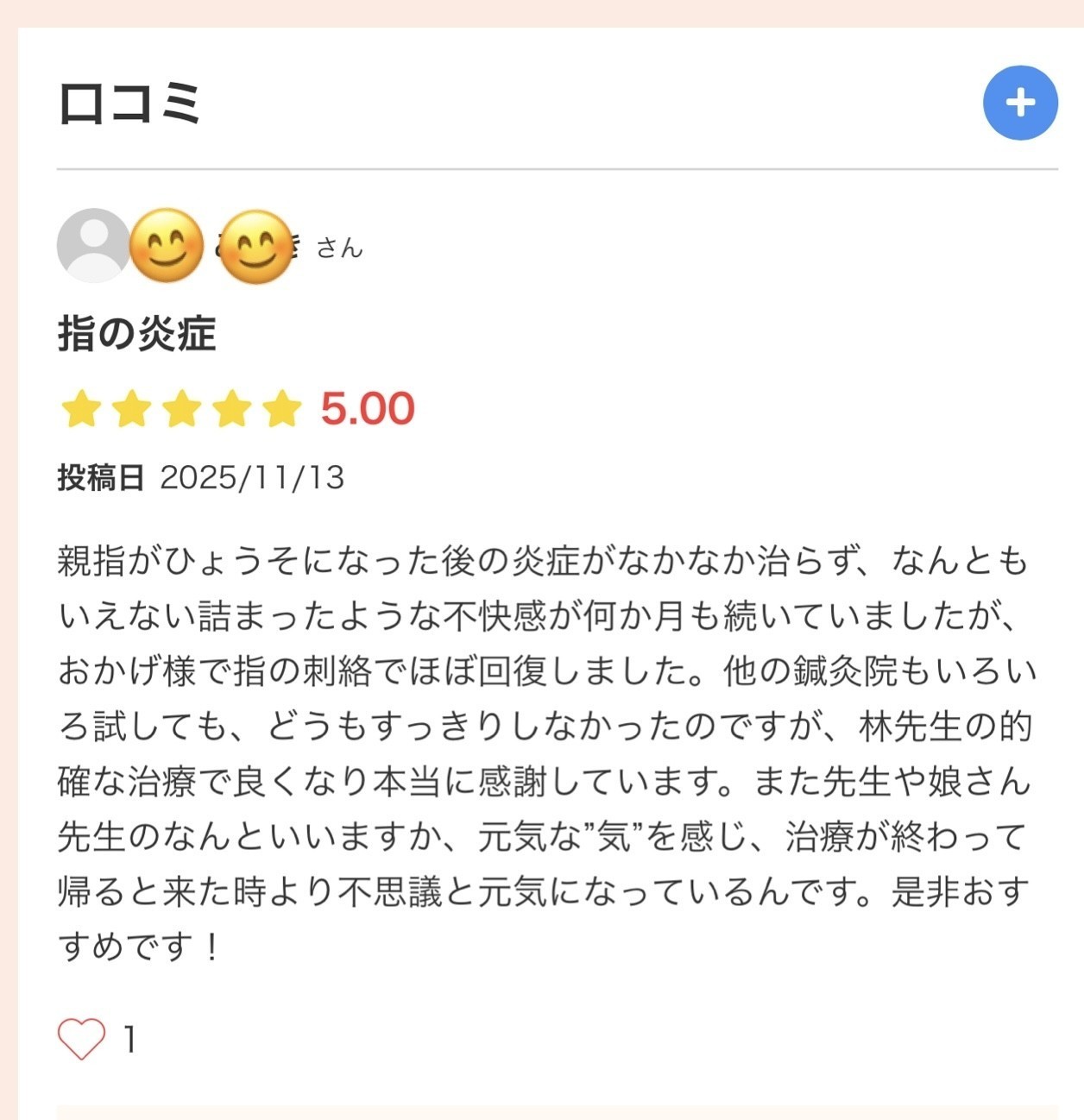

嬉しい口コミが届きました!

11月18日晴れ

秋から冬への移行の時季です。木枯らしが吹き、落ち葉が舞い散る様子に、もの寂しさを感じる季節である。

インフルエンザも11月から早く流行っているようです、皆さんも体調管理に努めましょう。

先日に患者様から口コミ投稿がありましたというお知らせが届きました。とても嬉しかったです。手の炎症と痛みを治りとても良かったです。当院に信頼していただき、本当にありがとうございました。

以下が患者様からの口コミです。

「親指がひょうそになった後の炎症がなかなか治らず、なんともいえない詰まったような不快感が何か月も続いていましたが、おかげ様で指の刺絡でほぼ回復しました。他の鍼灸院もいろいろ試しても、どうもすっきりしなかったのですが、林先生の的確な治療で良くなり本当に感謝しています。また先生や娘さん先生のなんといいますか、元気な”気”を感じ、治療が終わって帰ると来た時より不思議と元気になっているんです。是非おすすめです!」

○○さん、ご投稿ありがとうございました。このような感想をたくさん届けるためにスタッフ一同が一層頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

冬のメンテンナス

11月11日晴れ

「立冬」を迎え、毎日の寒さも身に染みる季節になってます。

この時期、肌荒れ、皮膚の乾燥、シワが出やすくなります。この時期こそ、体にメンテンナースの必要があります。

「皮膚は内臓の鏡」といわれてます。皮膚組織は体内の健康を顕著に表すほか、精神的な健康具合による自律神経機能の変化に非常に敏感な組織であり、健康と深い結びつきがあるものと考えられています。

この考えを基ついて当院には美顔鍼が顔に鍼を刺すだけではなく身体にも鍼を行います。

ちなみに、昨日、私も身体のメンテンナースをしました。

当院の美容針について

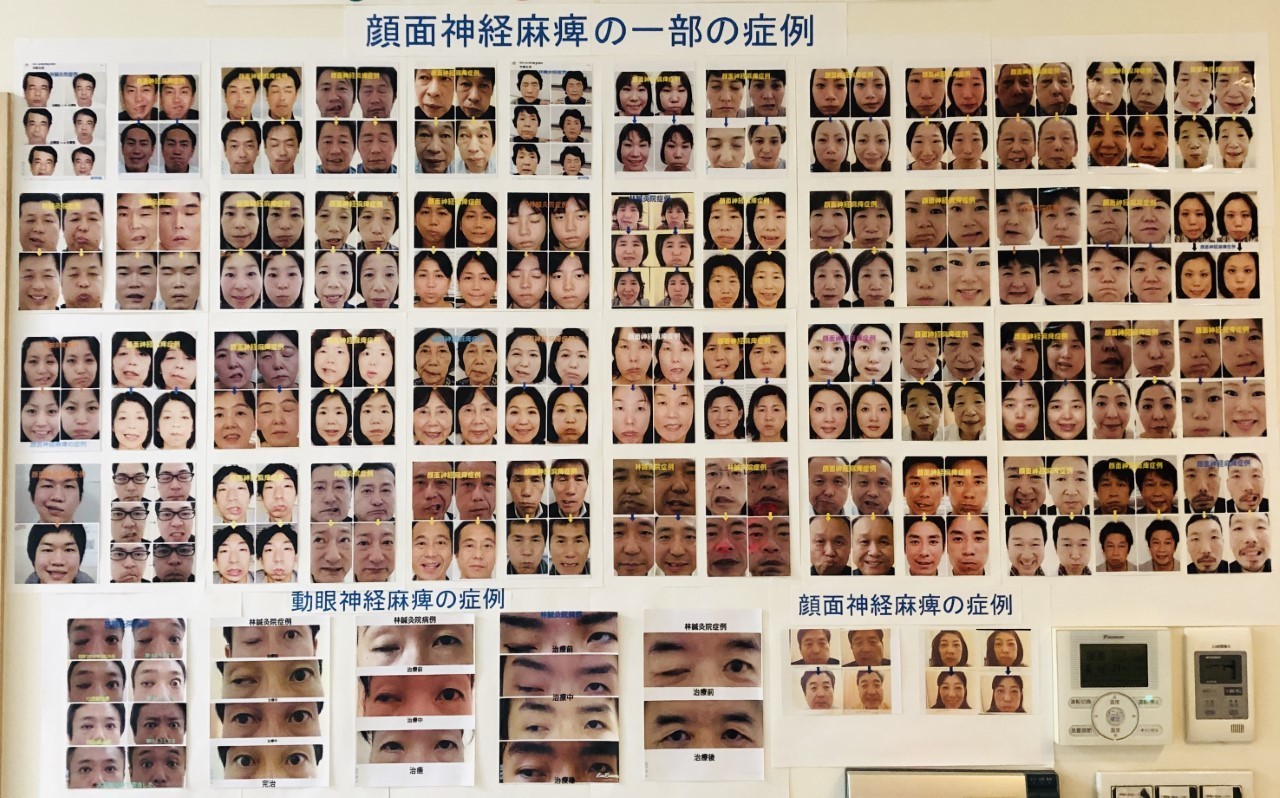

顔面神経麻痺の症例

治療前後の写真

11月4日晴れ

晩秋に入り、日中はまだ穏やかな陽気が続きますが、朝晩の冷え込みに冬の足音が感じられる時期です。

写真の方は妊娠中に顔面神経麻痺発症し、すぐにプレドニン内服しましたが改善の兆しはなくその後は様子見となり、治るのかとても不安のことで林鍼灸院に治療を求めに来ました。

当院の15回の鍼灸治療により完全に回復しました。

これから、安心して1月の出産に迎えることが出来ましたと感謝の言葉をしていただきました。うれしかったです。

今から寒くなってきて、顔面神経麻痺になりやすい時期でもあり、注意しなければなりません。もし、顔面神経麻痺になったら、すぐ鍼灸治療をお勧めです。

蒸し餃子!

グードしながら蒸し餃子を食べっている。

10月28日晴れ

休日に蒸し餃子を作りました。

二人の孫がグードしながら食べてくれてとても嬉しかった。

今回作ったのは大根の蒸し餃子です。

作り方は

①小麦粉500gの3分2をお湯で混ぜる、残り3分1のを温水で混ぜて20分を置く。

②生地を置いている間、餡を作る。

大根を細きりしてから沸騰したお湯の中に5分で取り出す。冷たい水で洗って細かく切る。

豚ミンチをお水で混ぜてから細かく切った生姜、ネギ、醤油、料理酒、サラダ油を入れてよく混ぜたら、大根を入れてもう一回よく混ぜる。

③生地をスーパーに売っている餃子皮より2倍の厚さと大きさの皮を作り、餡を入れる。

④鍋で15分蒸しする。

もちもちの水餃子よりコシがある蒸し餃子を出来上がり。

私は4個を食べたが上の孫もグードしながら4個、下の孫が2個食べてくれました。

寒くなりましたので、大根は体を温める効果があるから、皆さんも作ってみてくださいね。是非おお勧めです。

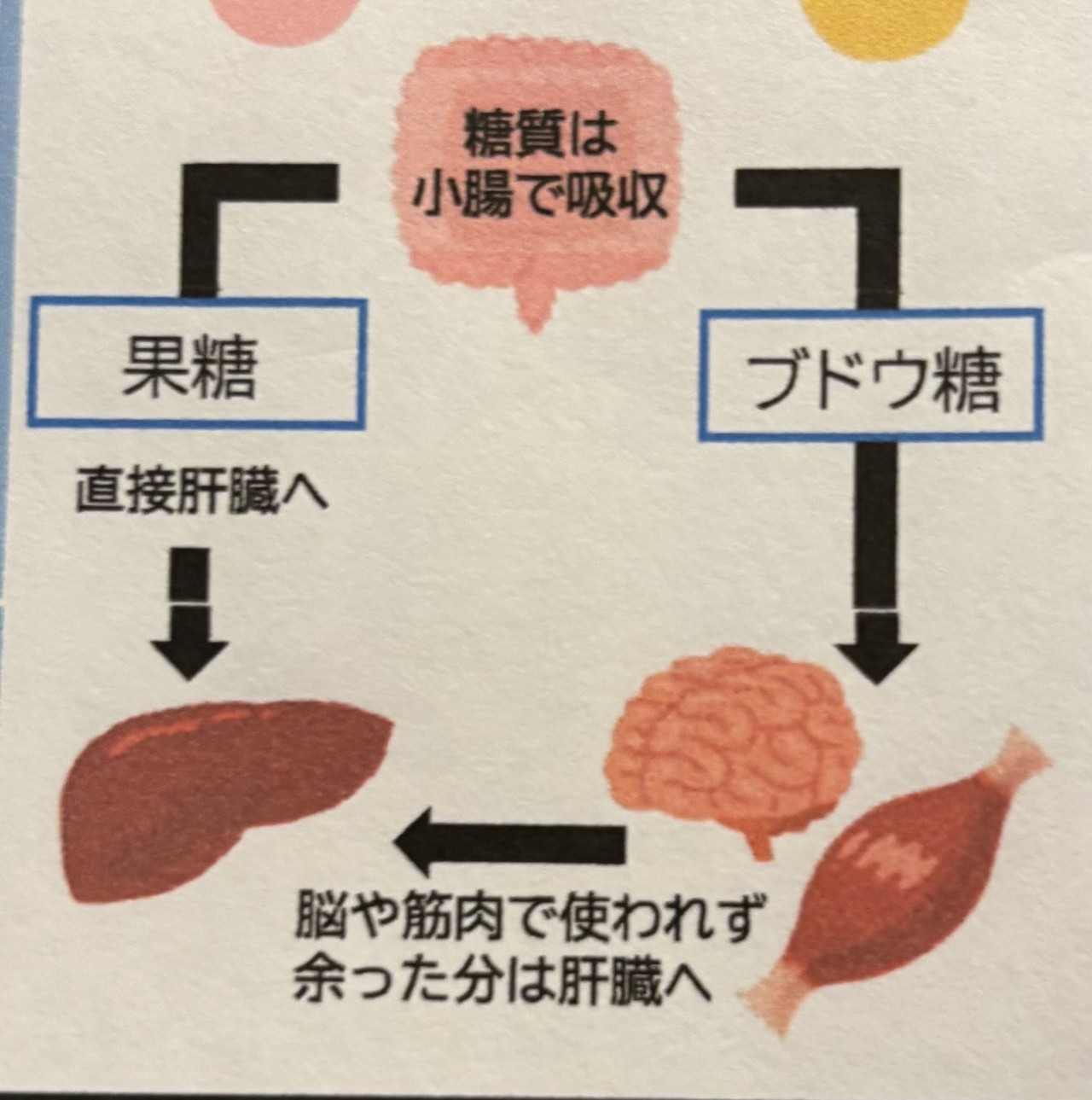

果物はたくさん食べてもいいですか?

10月21日曇り

猛暑が去りやっと涼しくなってきて過ごしやすくなりました。秋といえば食欲の秋ではないでしょうか。とにかく食べ物がおいしいですね。特に果物である梨、ぶどう、柿などなど甘くてつい食べ過ぎていませんか。

実は果物の糖は、果糖と言われ脂肪の原因になりやすいのです。果糖は、エネルギーとして使われるブドウ糖とは異なり体内代謝の中で真っ先に脂肪肝や内臓脂肪として蓄積しやすい糖質なので注意が必要です。

中国には、「朝の果物は金、昼の果物は銀、夜の果物は銅」とう言葉があります。果物は、朝に食べるのが金メダル、お昼に食べるのは銀メダル、夜は銅メダルという意味です。果物は朝食に食べるのが一番です。

フット管理医療器具

多機能に進化したアンチエイジングケアの器具

10月14日晴れ

先日、当院に導入している「フット管理医療器具」は届きました。

新しい「フット管理医療器具」について紹介したいと思います。

※5分で5キロの素足歩行に比的※

「フット管理医療器具」は多機能に進化したアンチエイジングケアの器具です。

★波動マッサージ

波打つ回転振動が、足裏・ふくらはぎ等あらゆる部分にフィットして波動マッサージ

★もみマッサージ

回転もみ機能・前後機能、高さ調整(4段階)

★おしマッサージ

速度調整(2段階)・幅調整(3段階)

★温風機能搭載

温風・吹口から温風が吹き出します。

刺激場所によって足の疲れ、外反母趾の矯正、冷え症、疲れ目、肩こり、腰痛、膝の痛み、坐骨神経痛、糖尿病など生活習慣病を改善します。

気になる方は是非お試しください。

展示会に行った

展示会場

10月7日曇り

先週の金曜日午後は休診して「メディカールジャパン展示会」に行きました。

中国鍼ブースで色々鍼器具を手に入れまし早速使用したいと思います。

まだ、「多機能に進化したホリスティックボディケア」の足つぼマッサージ医療器械を買いました。高いけど、足のむくみと疲れの解消、全身の血流のめぐみが良くする効果があり、しかもとても気持ちがいいから、皆さんも是非やってみてください。

桔梗(ききょう)

桔梗

10月1日☔

今日から10月になりまして、涼しくなってきて過ごしやすく季節になりました。

当院の掛け絵は友人からもらった桔梗(ききょう)を変えた。

桔梗は6~9月に開花して、花の時期が比較的長い多年草です。

桔梗の根を乾燥させたものが生薬として使用されます。

桔梗根は、鎮咳、去痰、排膿作用、抗炎症作用があり、咳、痰、化膿性疾患、扁桃炎、咽頭炎などに用いられます。

代表的な方剤は『桔梗湯』『十味敗毒湯』『竹茹温胆湯』『防風通聖散』などがあります。

来月も手書きの他の漢方薬の絵を変えますので是非ご覧になってくださいね。

秋分

9月23日晴れ

「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、あの猛暑の夏も嘘のように過ごしやすくなってきました。

今日は24節気の「秋分」です。今日は「昼と夜の長さが等しくなる日」で、朝晩は涼しくて、昼間が秋陽で、一番いい季節になってきました。

今日は祝日ですが、仕事をしてます。家に帰ってからおはぎを食べて秋を味わっています。

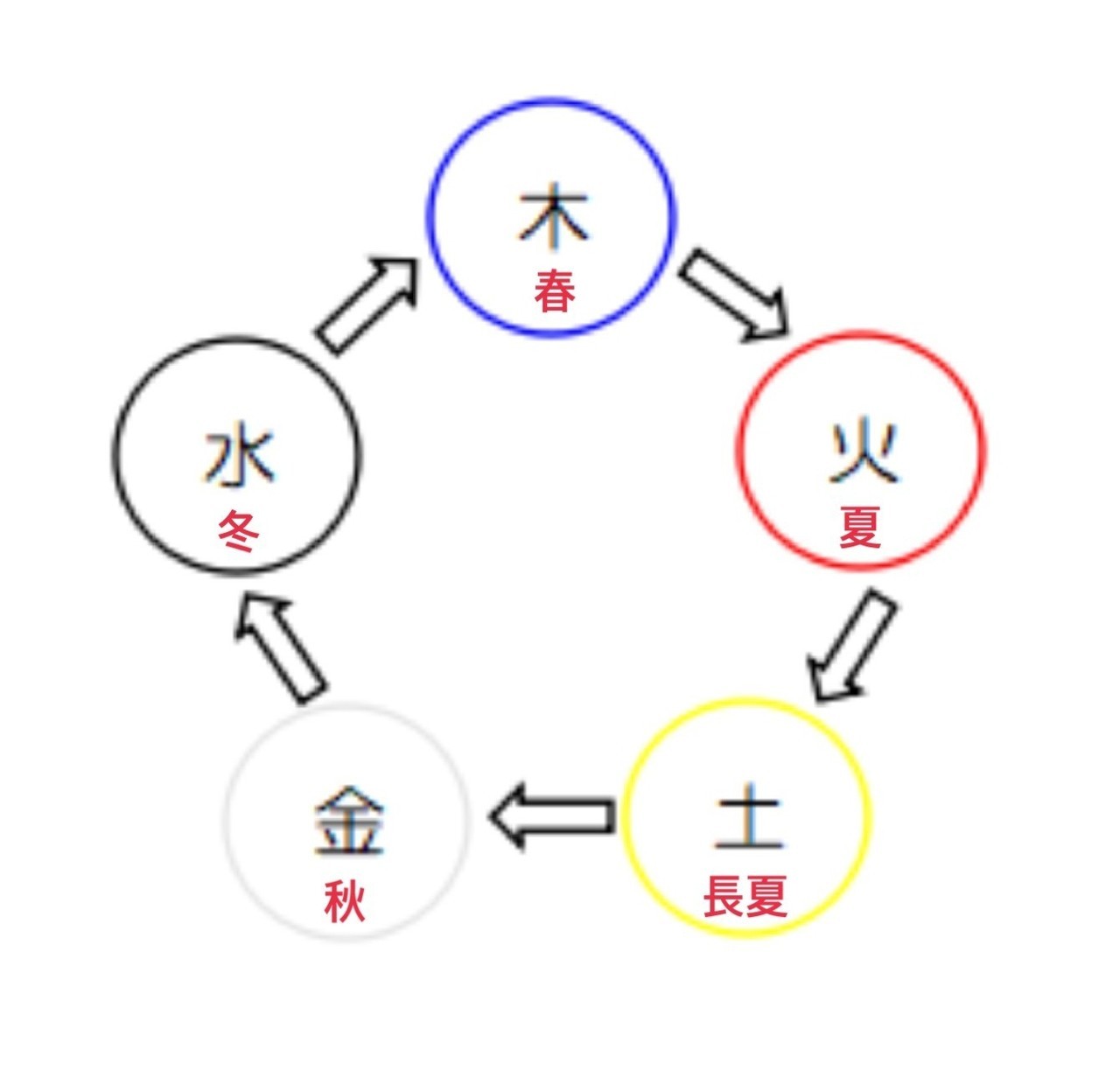

四季から五季へ

五行と五季の関係

9月16日晴れ

暑すぎる日が続き、「四季」が揺らいでいると感じ方もいらしゃっるのではないでしょうか。

日本の季節区分は、気象庁の定義では、春は3〜5月、夏は6〜8月、秋は9〜11月、冬は12〜2月。しかし実際の体感とはズレがある。気候変動により日本の夏は長期化している。

「四季」から「五季」に考え方が変えたほうが良いかもしれません。

実は東洋医学の陰陽"五行説”の中では「四季」ではなくて、「五季」の説でした。

「五行」と「五季」は、古代中国で生まれた「五行説」という考え方に基づいています。五行説は、自然界にあるすべてのものが「木・火・土・金・水」という5つの要素から成り立っているとする思想です。これらの要素は互いに影響し合い、自然界のバランスを保っていると考えられています。

五行と五気と五季の関係は

木→風→春、火→熱→夏、土→湿→長夏、金→燥→秋、水→寒→冬。

ですので、昔から「五季」の考え方でした。

興味のある方は当院の東洋医学の五行ページをご参考下さい。

夏休みが終わった。

田先生との写真

眼鍼をする写真。

9月9日晴れ

夏休みが終わり、故郷から帰ってきました❗️

親戚と団楽、同級生と飲み会、母校も訪問した。3週間でしたがあっという間という感じでした。

同じ教室の田先生に会いまして、84歳になってもほぼ毎日診療してます。その元気さにびっくりしました。

田先生も眼鍼の第一人者の彭静山の弟子で、私の大先輩です、同じ大学病院で10年近く一緒に仕事をしてきました。今も現役で脳梗塞、顔面痙攣、痛みなど病気に対して眼鍼を主に治療を行なってます。久しぶりに会って、眼鍼治療についてのお話しもしましてとても良かったです。

忙しかったが楽しい時間を過ごすことができました。

9日から通常通り診療します。

宜しくお願い致します

立秋とお盆やすみ

8月13日晴れ

先週の木曜日に立秋になり、朝晩が少し涼しくなりましたが残暑がしばらく続いてますので、熱中症対策もしっかりしましょう。

立秋の季節に旬の野菜はナスとゴーヤです。解暑、食欲促進の作用があるから是非お勧めです。

さて、今日もお盆期間中です。当院ではお盆休に通常通り診療しますが、来週から夏休みとなります(8月19日~9月5日)。皆さんにご迷惑をおかけしますがどうぞ宜しくお願いいたします。

竜眼肉について

竜眼の絵です

8月6日晴れ

何年ぶりの猛暑の日が続いてますが、皆さんは体調が崩さないように・・

8月、当院の掛けが書いた植物~漢方薬の竜眼肉です。

「竜の眼の肉」という強そうな字面ですが、実際にはライチを一回り小さくしたようなコロンとした丸い果物です。乳白色の果肉の中に大きな黒い透けて見えることから「まるで竜の眼見たい」ということでこの名がつきました。「肉」とは果肉・実のことを表しています。

竜眼肉の作用としては

1.竜眼の滋養強壮作用

竜眼肉は滋養強壮作用のある漢方薬・食材です。中医学では補血に分類されており、一般的に虚弱体質のほか、貧血傾向、病後、手術後、産後といった気力・体力が弱っている時の回復に用いるのも良いでしょう。

2.龍眼肉の穏やかな安神作用

竜眼肉は気血両虚の人の気血を補い、胃腸虚弱で疲れやすい人の胃腸を丈夫にします。また、安神作用(精神安定作用)もあります。神経の興奮を鎮めリラックスさせ、心を平安にしてくれます。そのため、竜眼肉は気血不足が原因で不眠、心配性、不安感、動悸、物忘れしやすい等の症状がある時に良く用いられます。

日本で手に入りやす(水)のは、ドライフルーツの竜眼肉です。中国の食材店や漢方薬局などで通年取り扱われています。

以上の症状がある方にぜひおすすめです。

旬の果物~桃

7月30日晴れ

猛暑の日が続いています、体力を消耗し、免疫力の低下に繋がってます。

免疫力をアップして、抵抗力のある身体作りのはよく食べる、よく寝る、ストレスを溜まらないことが大事ですよね。

今日は夏の旬の果物~桃のお話をしたいと思います。

桃は「長生果」と呼ばれているバランスよい果物です。

桃は夏の果物の中で数少ない「温性」を持つ果物で、87%は水分ですが、水分を補充しても胃腸を冷やさない長所があり、胃腸の弱い方、小児、妊婦にもおいしく食べられます。

「東洋医学的効能」

生津潤腸~体や腸を潤わせ成長機能を助ける。

補脾活血~胃腸の機能を良くし、血の巡るを促進する。

消積~体内の老化物を体外へ排出する。

「現代医学の研究より」

整腸作用~桃には水溶性食物繊維のペクチンが豊富に含まれている。胃腸に優しい整腸作用がある。

血中コレステロール値の降下作用~桃の食物繊維の働きで、コレステロール値を下げると考えられている。

鎮痛作用~桃の木の葉にはグリコシドという成分が含まれ、鎮静作用があり、頭痛や神経痛などを緩和させる。

利尿作用~桃の花にはケンフェロールという成分が含まれ、利尿作用が認められる。

桃は夏に最適な果物ともいわれる。特に便秘、寝汗、皮膚の痒、頭痛、生理痛などの症状がある方にお勧めです。

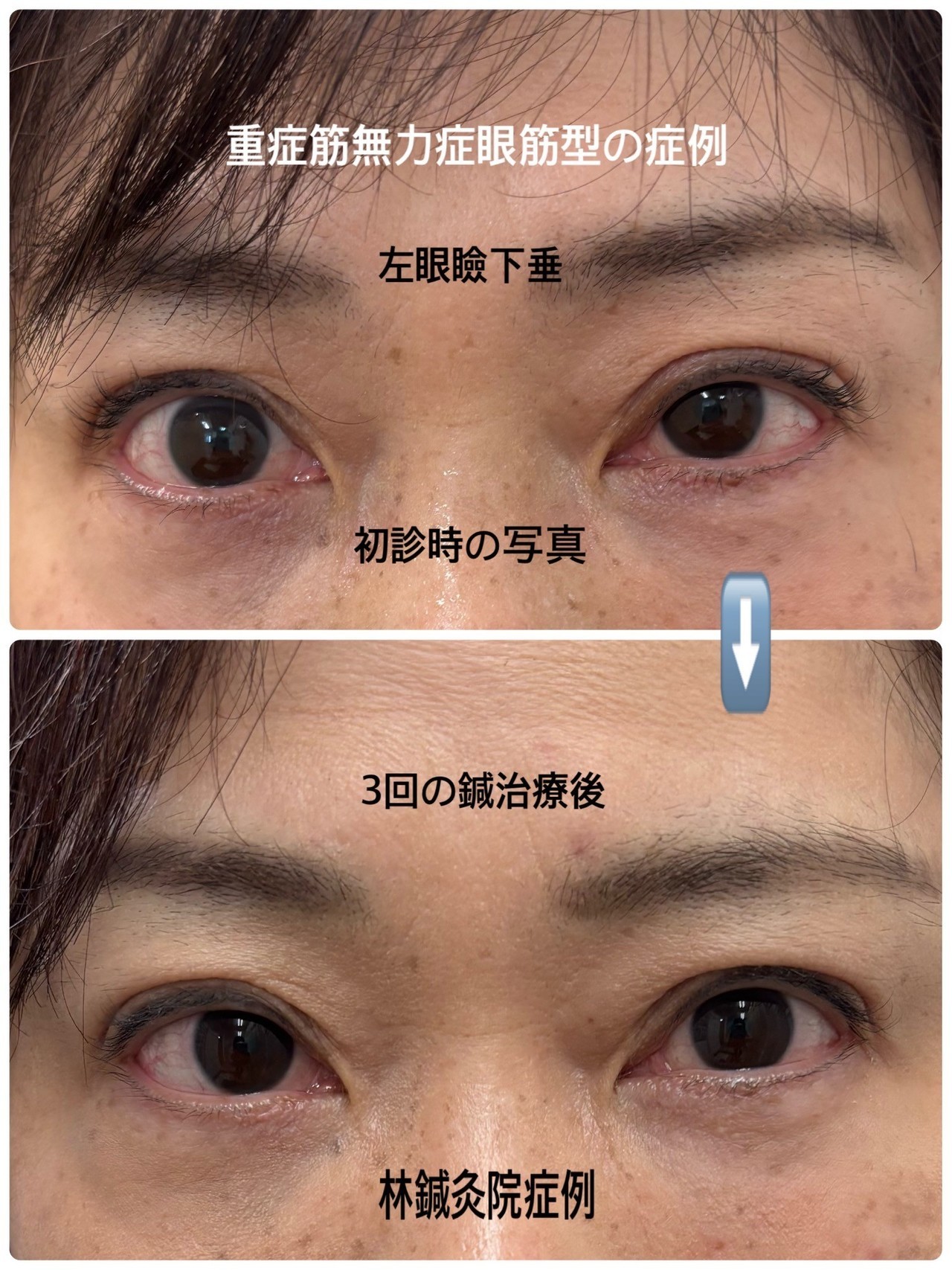

症例報告

7月23日 晴れ

24節気で、今日から大暑で、一年のうちで最も暑い時期です。皆様もしっかり熱中症対策をしましょう!

今日は一つ症例をご報告したいと思います。

重症筋無力症眼筋型の57歳の女性で、15年前に重症筋無力症眼筋型を診断された。薬を服用しましたが効かなかったためやめました。昨年、左眼ケイ下垂手術も受けたが変化はなかった。最近、左の瞼が重くて開きにくく複視もひどくなったため当院の治療を求めに来た。

3回目の治療後瞼が上がってきて、重さも軽くなり、1クールの鍼灸治療後、完全に回復した。

当院には重症筋無力症眼筋型を含めて様々の難病に対する治療をお行ってます。多くの方が良い結果が得られました。

お悩みのある方が是非当院にご相談して下さい。

暑さに負けない

7月15日晴れ→雨

酷暑の日が続きますが皆さんがいかがでしょうか!

水分・塩分の補給はもちろん大事のことですが、きちんと食事をとるのも暑さに負けない一つの大事のことですね。

暑い日の休日に肉まんを手つくりしました。

中身がセロリと牛豚の合挽ミンチでした。

セロリの性質が涼で、暑いの夏によく食べる野菜です。

東洋医学ではセロリが降血圧の作用もある野菜で、除熱の作用もあるんです。

いっぱい作って、いっぱい食べました。

元気で、また仕事に頑張ります!

「三伏灸」

7月8日晴れ

連日の猛暑で、皆様の体調は如何でしょうか?

暑いため、24時間の冷房の中、体の冷え、特に子供が風邪がひきやすくなり、下痢しやすくなりなど様々の症状が出ます。

今の時期に免疫力アップのお灸治療をお勧めです。

三伏とは夏の一番暑い時期を指します。東洋医学では「冬病夏治」という考え方があります。とういうのは冬の病気は夏に治すという意味です。

夏は陽の気が強くなり、気の巡りが良くなるため、その時期にお灸をすることで陽の気を補います。(免疫力アップ)

冬に風邪を引いたり、喘息、慢性疼痛などの持病が酷くなったりするのは陽の気が弱く体が冷えていることが原因です。

夏の一番暑い時期に陽の気を補って冬に症状は酷くならない体作りしましょう。

免疫力アップ、風邪の予防、及び喘息など症状のある方に是非「三伏灸」をお体験してください。

昼ご飯

7月1日晴れ

先日、久々に佐野先生と一緒に昼ご飯を食べに行った。

写真のようなボリュームがある定食で、3種類のお刺身、アジフライ、ミニ煮物など、900円でした。アジフライは皮がサクサクで、中が油ものっててとてもおいしかったです。しかもあり得ない安かったです。是非お勧めです。

場所は林鍼灸院に出て、交差点のところ、右に曲がって真っすぐ行ってマクドナルドの手前のビルの2階です。お店の名前は「満天酒場」です。

掛け絵は黄芩です

6月25日☔

昼が最も長い時期の夏至になってますが、暑さも日々強くなり、しっかり熱中症に対策必要ですね。

今月、林鍼灸院院内の掛け絵は手書きの漢方薬の黄芩(オウゴン)です。

黄芩は(オウゴン)は、シソ科のコガネバナの根を乾燥したものです。コガネバナという名前は、根が黄色いことから名付けられたもので、花の色は青~紫色をしています。

漢方的には消炎、清熱などの効能があり、炎症や熱性疾患、下痢、腹痛、黄疸などに用いられています。

代表的な漢方薬には、三物黄芩湯、半夏瀉心湯、五淋散、大柴胡渴などがあります。

医療機関からの処方だけでなく、ドラッグストアで購入できるような漢方薬にも含まれています。

漢方薬についてのご相談希望があれば、本場の中医師のいる林鍼灸院へ!

激痛が襲う帯状疱疹

6月18日晴れ

梅雨の季節ですが、雨が少ない代わりに、昨日から全国的に32度以上の猛暑日になっています。熱中症対策暑をしっかりする必要の毎日です。

先日、テレビの番組では帯状疱疹に関するお話がありました。

帯状疱疹は、身体に潜んでいたヘルペスウイルスの一種、水痘・帯状疱疹ウイルスによっておこります。水ぼうそうにかかった事のある人なら、誰でも帯状疱疹になる可能性があります。

加齢やストレス、過労などが引き金となってウイルスに対する抵抗力が低下すると、潜んでいたウイルスが再び活動を始め、神経を伝わって皮膚に到達し、帯状疱疹として発症します。

帯状疱疹自体はほぼ確実に治る病気なのですが、後遺症の帯状疱疹後神経痛として何年、時には一生、痛みが残る事があります。これが帯状疱疹のやっかいなところなのです。そうならないためには早期発見、早期治療が一番大切です。

帯状疱疹のサインとしては体の片側だけ症状が出る

①1週間前、かゆみと痛みがある。

②その後発疹が出る

③5日目水ぶくれ

④10日目かさぶた

急性期症状の早期改善、後遺症である帯状疱疹後神経痛や合併症のリスクの軽減に、早期の鍼灸治療がとても有効です。帯状疱疹になったらすぐ、経験のある先生の鍼治療を受けるのをお勧めです。また、帯状疱疹後神経痛になっても、少し時間はかかりますが、完治もできますが、根気よく治療を続ける必要があります。

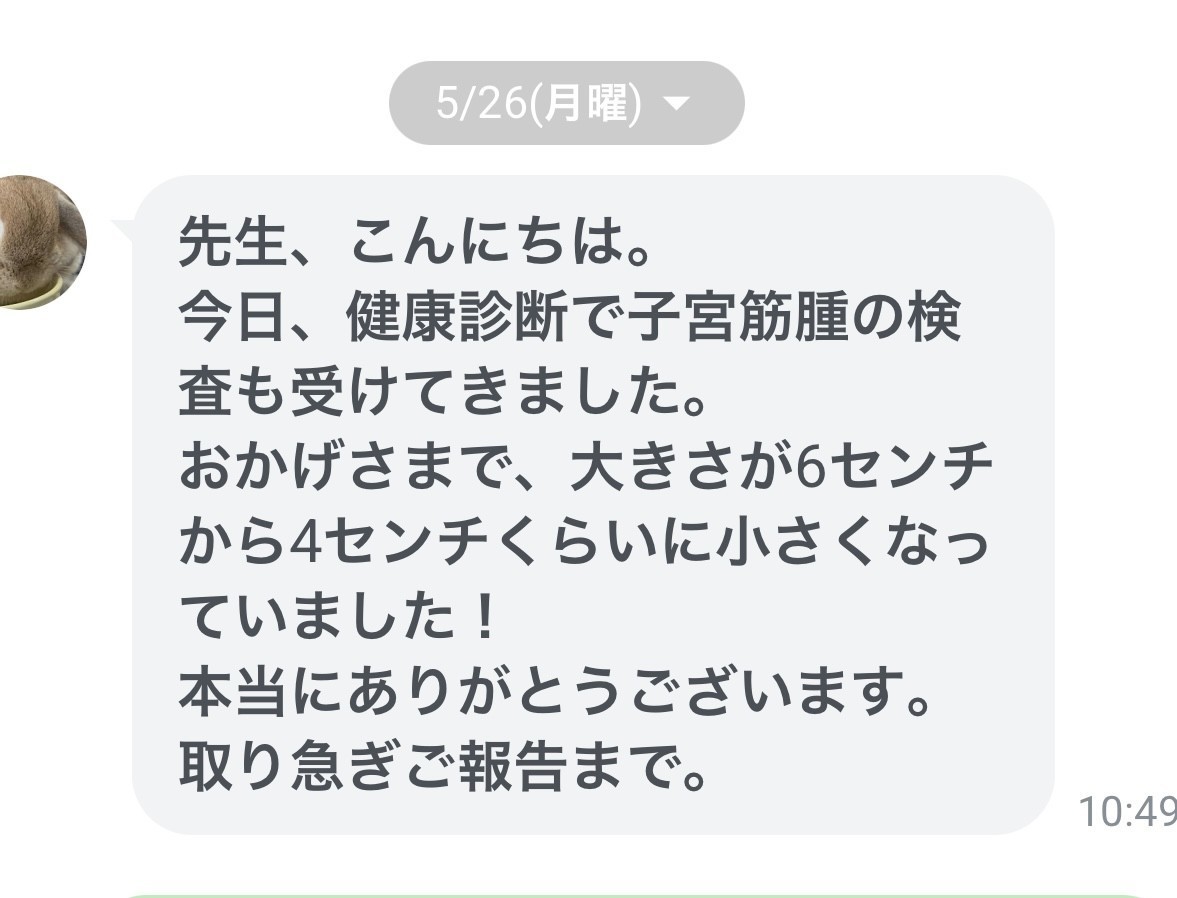

子宮筋腫が小さくなりました!

6月10日☔

梅雨前線が近づいてきたようですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

最近お二人の子宮筋腫の患者様から嬉しい声が届きました。

お一人の方は当院の鍼灸治療により6㎝の子宮筋腫が4㎝に小さくなってきました。

もう一人の方から“子宮筋腫の大きさが超音波では大きすぎてわからないと言われましたが、おへその上まであった筋腫が臍の下になった、本当にありがとうございました”という嬉しい声が届きました。

子宮筋腫、卵巣嚢腫など婦人科の病気に鍼灸治療はとても有効的です。

子宮筋腫など子宮疾患で手術以外の選択肢としてぜひ当院の鍼灸を!女性として一番守りたいい器官だからこそ!

「漢方医学」が“復活”ー③

6月2日☔

6月に入ると雨の日が多くなり、梅雨入りもすぐですね。この時期に体が重くて、むくみしやすいので、利尿作用のあり、きゅうり、トマトなど野菜をよく食べて、浮腫みの改善に期待できます。

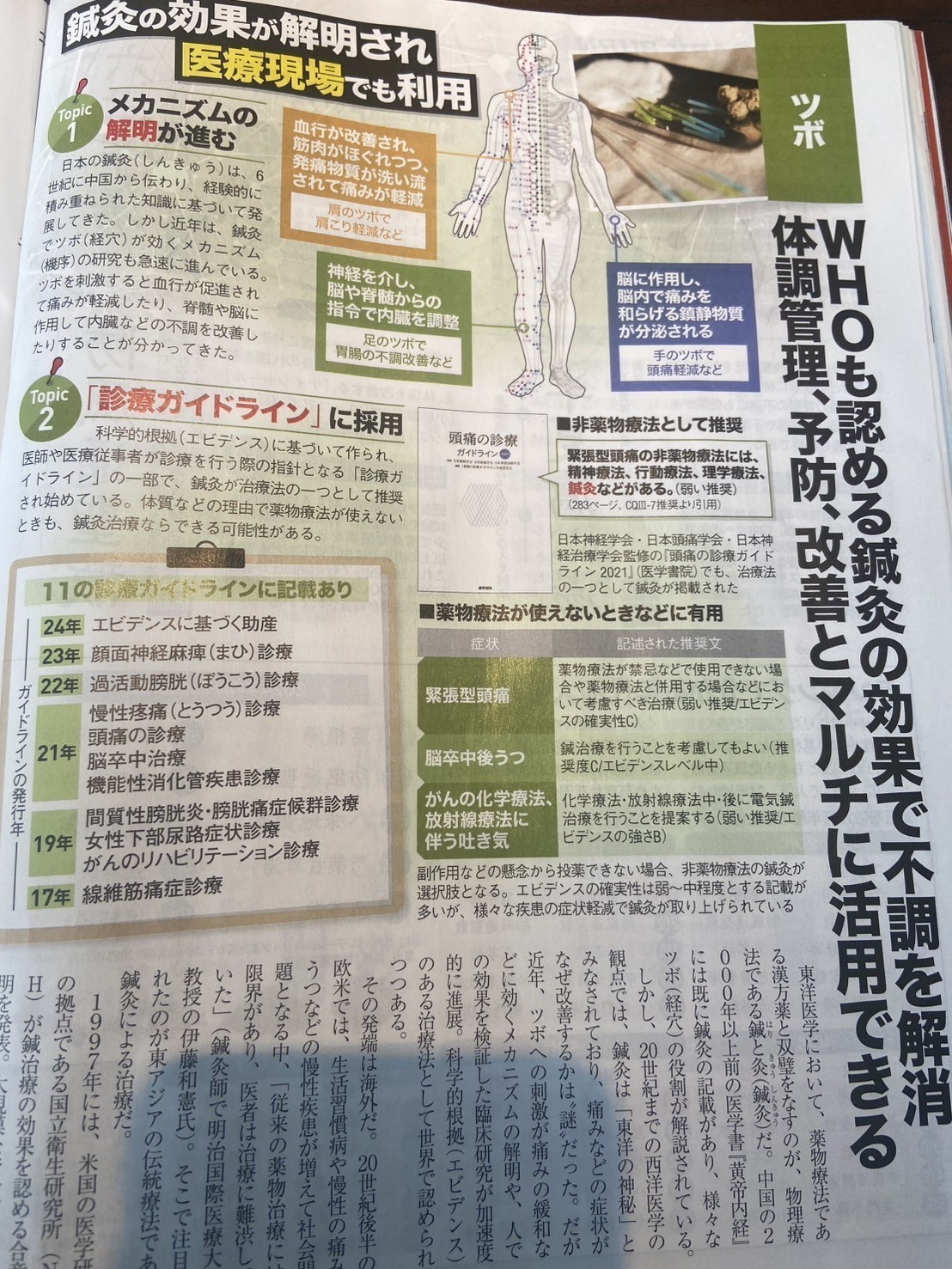

さて、今日は先週の「漢方医学」が“復活”シリーズを続き、WHOも認める鍼灸の効果であるー不調を解消、体調管理、病気の予防、改善についてのお話です。

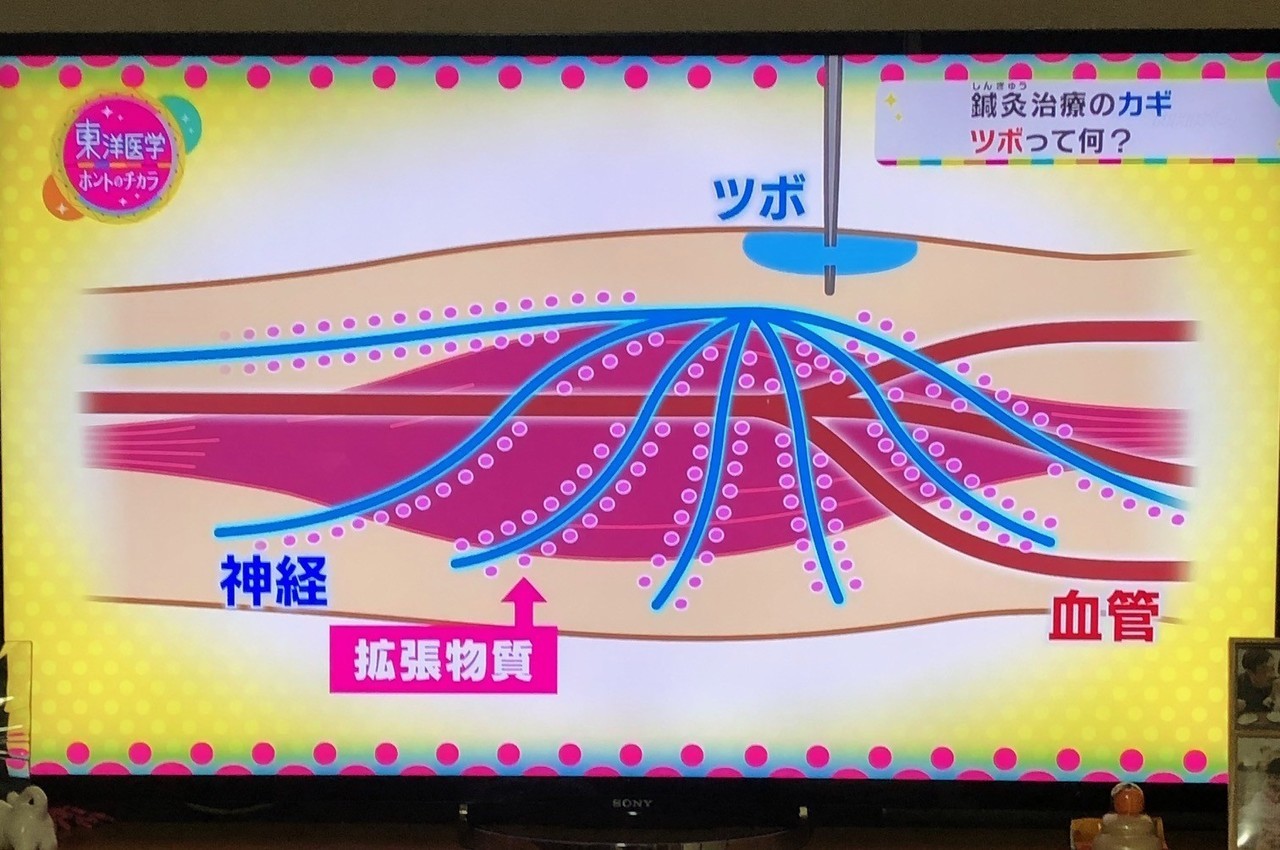

東洋医学において、薬物療法である漢方薬と双璧をなすのが、物理療法である鍼と灸(鍼灸)です。中国の2000年以上前の医学書「黄帝内経」にはすでに鍼灸の記載があり、様々のツボの役割は解説されている。

しかし、20世紀までの西洋医学の観点では、鍼灸は「東洋の神秘」とみなされており、痛みなどの症状がなぜ改善するかは“謎”だった。

近年、ツボへの刺激が痛みの緩和などに効くメカリズムの解明や、人での効果を検証した臨床研究が加速度的に進展。科学的根拠(エビデンス)のある治療法として世界で認められつつある。

日本でもエビテンスに基づいて作られ、医師や医療従事者が診療を行う際の指針となる「診療ガイドライン」の一部で鍼灸が治療法の一つとして推奨され始めている。体質などの理由で薬物療法が使えない時も、鍼灸治療ならできる可能性があります。

今は多くの病院の東洋医学科、鍼灸院等は顔面神経麻痺、疼痛、月経不順、不妊症、脳卒中片麻痺、機能性消化管疾患、間質性膀胱炎、線維筋痛症など疾患の診療を行ってます。

当院でも、今まで様々の病気の罹った患者様を鍼灸治療により完全に回復できた方々は大勢います。

様々の病気、及び病院に薬物療法の治療はできないと言われた方々は是非、鍼灸治療をお試しください。

今日は「漢方医学」が“復活”に関するシリーズのお話は終わりました。よく見て頂きありがとうございました。

「漢方医学」が“復活”ー②

5月28日晴れ

5月20日のブログの続き、漢方医学は西洋医学との関係、その違い、発展などについてをシリーズとしてご紹介したいと思います。

潮目は変わるのが鍼灸師の資格制度が整備されたの1947年でした。1967年から漢方薬の保険適用が始まるなど、徐々に再評価が進んでだ。その後、漢方薬や鍼灸のメカリズム、及び科学的根拠(エビデンス)を確認する研究も行われるようになった。さらに漢方薬は、2001年に文部科学省策定の(医学教育モデル・コア・カリキュラム)に「和漢薬」が掲載されて大学医学部の授業では漢方薬が必修化。医療現場での活用も進み、漢方薬大手のツムラでも「当社の医療用漢方薬剤の売り上げ高は20年で約2倍に伸長した」という。

その後、漢方薬と鍼灸のうち効果を検証する論文が多く見られるようになった。

来週は東洋医学の物理療法の鍼灸についてご紹介したいと思います。是非ご覧ください!

「漢方医学」が“復活”ー①

5月20日 曇り

漢方医学は西洋医学との関係、その違い、発展などについてをシリーズとしてご紹介したいと思います。

漢方医学は中国起源の医学が5~6世紀ごろ日本に伝来し、江戸時代までに独自の進化、発展を遂げた。江戸時代に蘭方(蘭方西洋医学)が伝わると、従来の医学が「漢方医学」となった。明治政府は1884年に医師免許制度を施行し、西洋医学に移行し主流医学になった。

現在、単に「医学」と言えば西洋医学を指すが150年前の日本では「漢方医学」(東洋医学)が主流だった。漢方医学は昭和初期までは不遭の時代だった。

東洋医学と西洋医学との違いは

東洋医学 西洋医学

↓ ↓

人を見る ← 基本 → 病気を見る

脈診、舌診 ← 診断 → 問診の他、検査や

切診、問診 画像診断なども活用

漢方薬、鍼灸等 ←治療 → 薬物、手術などで

で体質を改善 症状を治療

来週は続きます。是非ご覧ください!

母の日

5月12日晴れ

休日の日曜日は、母の日でした。

毎年恒例のように今年も娘と娘婿からとても綺麗なお花を貰いました。ありがとうございました。

そして、夕方に娘一家と近所のインド料理店でお食事をした。パワー全開の可愛い孫たちと一緒に楽しい時間をお過ごすことは私にとって一番元気の源であり、本当に嬉しかったです。明日も仕事に頑張っていきます。

林鍼灸院にもお祝いお花が届きましたのでご来院時是非見てくださいね!

休まずのGW

肉まんとおかず

5月6日☔

皆さま、GWいかがお過ごしですか?

GWと言えば、休暇を楽しむイメージがありますが、私は、GWも休まずGWに重ねて2日間の定休日だけゆっくりのんびり家族と過ごしました。心と体を整えながら充実した時間を過ごしました。

外食もしましたが、昨日の夕方に久しぶり肉まんを作りました。多めに作って、2、3日におかずだけ作ればと思いラッキーしたいです。

肉まんの中身には豚ミンチ、ニラでした。皮がふわふわだが腰もあり、美味しかった。

興味のある方がご来院時作り方を聞いていただければ嬉しいです。

GWに診療のお知らせ

家に置いてるお花!

4月29日晴れ

ことしのGWは飛び飛びお休みなので、遠方への旅行は行ききづらいですね。

当院ではゴールデンウイークには休まずに通常通り診療いたします。皆さんのご来院をお待ちしております。

写真は家のリッピングに置いているお花です。春の訪れですね。

皆さんも良いGWをお過ごしてくださいね。

休日

“生煎包”

“羊肉炒め”“餅”

ワンタン

4月22日晴れ

休日、立川に行きました。

目的としては中華食材を買うと中華料理を食べることでした。立川駅に着いたら、びっくりするぐらい人が溢れて、とても賑やかでした。

駅から3分のところに中華食材店に入ったら、本場な上海料理、西安料理、四川料理、東北料理店が並び、何を食べるかなあ迷いながら、結局上海料理の“生煎包”、“ワンタン”、東北料理の“羊肉炒め”、“餅(ビン)”を選びました。本場の味で美味しくて、懐かしくて大満足でしたが、また食べたいものがたくさんがあるから、いつか食べしに行きたいと思います。

食べ終わったら中華食材を買って帰り、とても楽しい一日でした。

春の養生

4月15日晴れ

4月に入ると、随分温かくなり、本番な春になりましたね!

体が倦怠感、眠い、口内炎が出て来たなど体の不調の方が少なくないでしょう。

東洋医学では、一年四季の春夏秋冬は一日の朝昼夕夜と似たものとして考えている。

春は陽気が芽生え、気の上昇する季節です、また肝が旺気(元気になる。活発になる)する季節といわれます。

ですから春の食養生で気をつけたいのは肝を養い肝気の流れをよくすること。

肝気の流れがスムーズに行かなくなるとイライラやのぼせなど気が逆上した症状が出やすくなります。

このような時は気の流れをよくする食べ物を摂ったほうがいいと思います。

例えば:えんどうまめ・キャベツ・玉ねぎ・アブラナ・ニラなど。

また肝の働きと脾胃の働きは非常に密接です。脾胃の働きをよくする(健脾作用のある)食べ物は、山芋・穀物類・豆類・じゃがいもなどのイモ類です。

冬の間にじっとしていた人は身体に熱がこもっている場合があります。そうすると目が赤くなって痒いなど花粉症や口内炎なような症状が出てき易くなります。

そうした時、清熱作用のあるものはたけのこ・ジュン菜・セロリ・セリなどがあります。

それらに気をつけてもどうしても身体の調子が改善しない時は鍼治療をお勧めします。

清熱、肝気を整えるのは針治療が一番早いように思います。

早く体の不調を乗り越えるのができるかどうかあなたのケア次第です!

お花見!

4月8日☀

休日、近所に夜お散歩しながらお花見に行きました。

道の両側にたくさんの満開の桜があり、普通にスマホで写真を撮り、右側(上)の写真が出来ました。美しすぎで心は酔いました。

遠方にお花見に行かなかったが近所の満開の桜を見るだけでも大満足でした!

今、桜花が散り始め、木の新芽が出始め、皆さんはお花見をしましたか?

一年一度のお花見を見てから、春本番に迎えていきます。新年度にも頑張りに行きたいと思います!

引き続きよろしくお願いいたします!

患者様から嬉しい声が届きました!

患者様から嬉しい声です!

林鍼灸院の顔面神経麻痺の症例

4月3日☔

三日間続いて雨ですね。お花見は週末に一番見ごろだと思います。

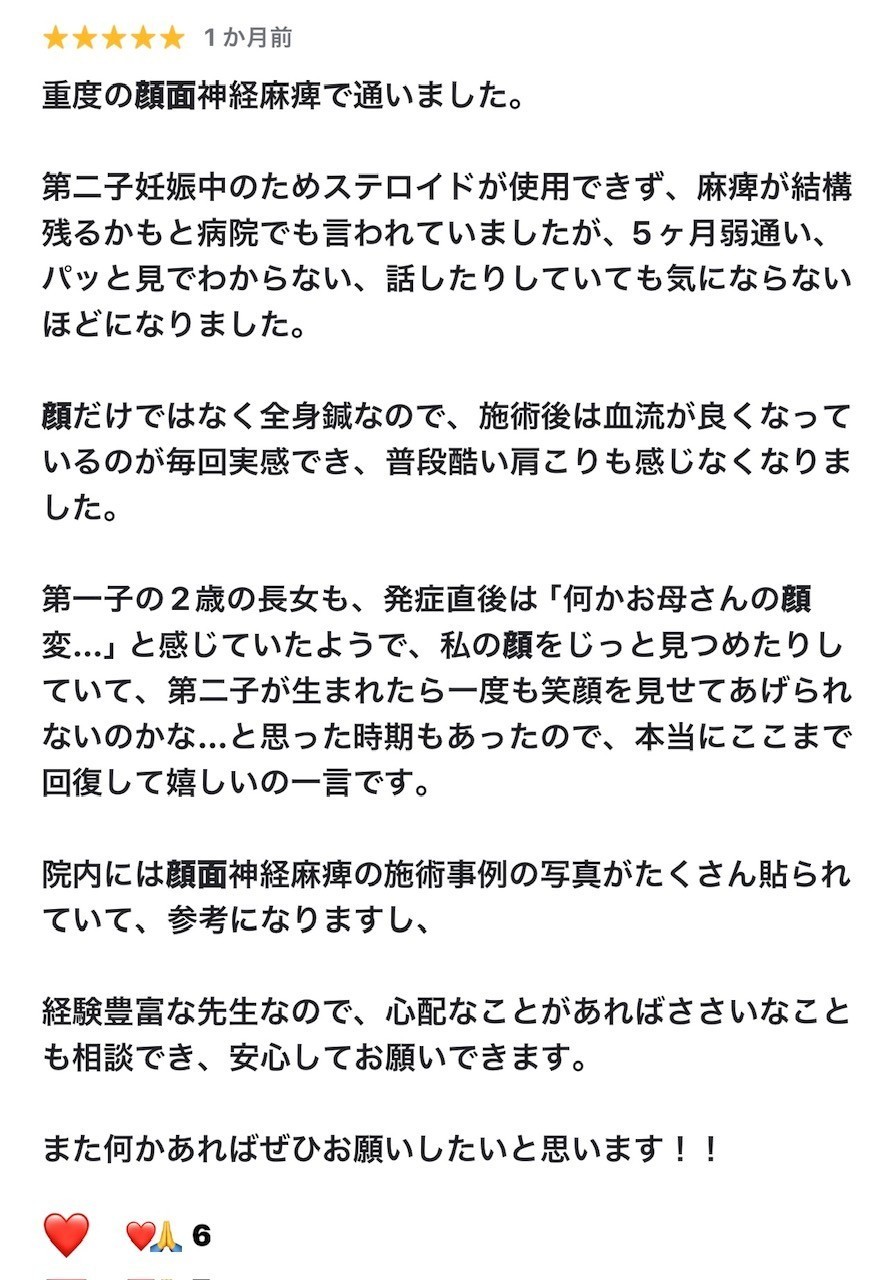

さて、患者様から嬉しい声が届きました。ご丁寧な手紙でありがとうございました。嬉しかったです。同じ症状の方々にご参考があれば幸いです。

以下は嬉しい声です!

「重度の顔面神経麻痺で通いました。

第二子妊娠中のためステロイドが使用できず、麻痺が結構残るかもと病院でも言われていましたが、5ヶ月弱通い、パッと見でわからない、話したりしていても気にならないほどになりました。

顔だけではなく全身鍼なので、施術後は血流が良くなっているのが毎回実感でき、普段酷い肩こりも感じなくなりました。

第一子の2歳の長女も、発症直後は「何かお母さんの顔変…」と感じていたようで、私の顔をじっと見つめたりしていて、第二子が生まれたら一度も笑顔を見せてあげられないのかな…と思った時期もあったので、本当にここまで回復して嬉しいの一言です。

院内には顔面神経麻痺の施術事例の写真がたくさん貼られていて、参考になりますし、経験豊富な先生なので、心配なことがあればささいなことも相談でき、安心してお願いできます。

また何かあればぜひお願いしたいと思います!!」

林鍼灸院では沢山の顔面神経麻痺の方が通ってます。9割以上の方が完治されたら改善されたりします。この病気に悩まれた方は是非林鍼灸院の治療を受けて見てください。

鍼灸療法の魅力と置鍼の重要性

3月25日 晴れ

春一番が吹き、いよいよ春本番ですね。

皆様、季節の変わり目ですが、お元気にお過ごしでしょうか?

今回は改めて鍼灸とは何か?について書いてみたいと思います。

東洋医学は、「気・血・水」の流れを整え、体全体のバランスを調整することで健康を維持・回復させる伝統医学です。その中核をなす鍼灸療法は、経絡(けいらく)と経穴(けいけつ、いわゆるツボ)を刺激し、自己の自然治癒力を高めることを目的としています。現代では、慢性疾患の治療や自律神経の調整、免疫力の向上など、多岐にわたる症状への有効性が注目されています。

鍼灸技法の一つである「置鍼(ちしん)」は、鍼を刺した状態で一定時間保持することで、持続的に刺激を与える手法です。2000年前に書かれた中国最古の医学書である『黄帝内経』にも記述がある通り中医学では特に置鍼を大切にしています。置鍼の時間は患者の体質や症状によって異なりますが、一般的には10~30分程度とされます。林鍼灸院では、院長の40年の臨床経験から、また患者様の身体への負担を考慮しながら最善の治療時間を決めています。全身の気、血の流れを整え、自律神経のバランス調整にも有効です。

鍼灸は、漢方と同じく継続的な治療によって根本的な体質改善を目指すものです。副作用が少なく、心身の調和を促す穏やかな療法であることから、ストレス社会において重要な健康維持の手段の一つと言えます。

慢性的な不調に悩む方は、一度林鍼灸院に相談して鍼灸の可能性を体験してみて下さい!

棗(ナツメ)の効果

手書きのナツメの木

乾燥した棗

3月19日 雪

今日は3月に珍しい雪が降りました。気温も下がり、みなさんは出かけるとき足元に注意してくださいね。

今月当院の掛け図は友たちからもらったたつめ(棗)の絵です。

中国では五果「桃・栗・杏(あんず)・李(すもも)・棗(なつめ)」の一つとして古くから珍重されてきました。庭木としてポピュラーな存在で、生の果実が日常的に食べられています。

ナツメの主な作用は緊張の緩和・鎮静・滋養強壮・利尿。筋肉の急な緊張による疼痛を和らげ、神経過敏を静め、咳、腹痛などの痛みを取ります。

効果・効能として

① 貧血予防 乾燥ナツメ100gあたり1.5gもの鉄分を含むほか、赤血球を作り出すのに欠かせない成分である葉酸も豊富で、貧血や鉄欠乏症に効果があるとされています。

② 体を温める ナツメには体を温める作用があります。薬としても頻繁に用いられており、「大棗を使わない漢方医はいない」といわれるほど。漢方では風邪の初期に使われる「葛根湯」や「桂枝湯」に配合されています。

③ 緊張の緩和や鎮静作用 ナツメに多く含まれるパントテン酸には、ストレスをやわらげる副腎皮質ホルモンの働きを促し、ストレスへの抵抗力を高める働きがあります。

精神を安定させ、ストレスを軽減するため、イライラや不眠などの心身の疲れにも有効。

④ エイジングケア効果 パントテン酸にはビタミンCの働きを助ける効果があります。ナツメ自体にもビタミンCが含まれていますが、これはコラーゲンを生成するのに重要な成分で、肌のハリや髪の毛のツヤの維持効果が期待できます。

さらに、ナツメの皮は抗酸化作用をもつポリフェノールを豊富に含んでおり、老化や生活習慣病などから体を守ってくれるエイジングケア効果も注目されています。

⑤ 便秘予防 ナツメには食物繊維が豊富なため、便秘を予防・解消する効果も期待できます。

旬のナツメはとても甘くておいしいけど、保存は難しいので、乾燥した棗は1年通じて食べられる。漢方薬局に売っているから、果物としても、棗ご飯としてもとてもおいしいです。特に、女性の方は是非、日常的に食べてみて下さい。

ご愛読ありがとうございます!

3月11日曇り

陽春の3月ですが、春の風が冷たくてまたまた寒い日が続いてます・・・

また、今年の花粉も多いらしくて、花粉症の方にも厳しい春になりそうですね。

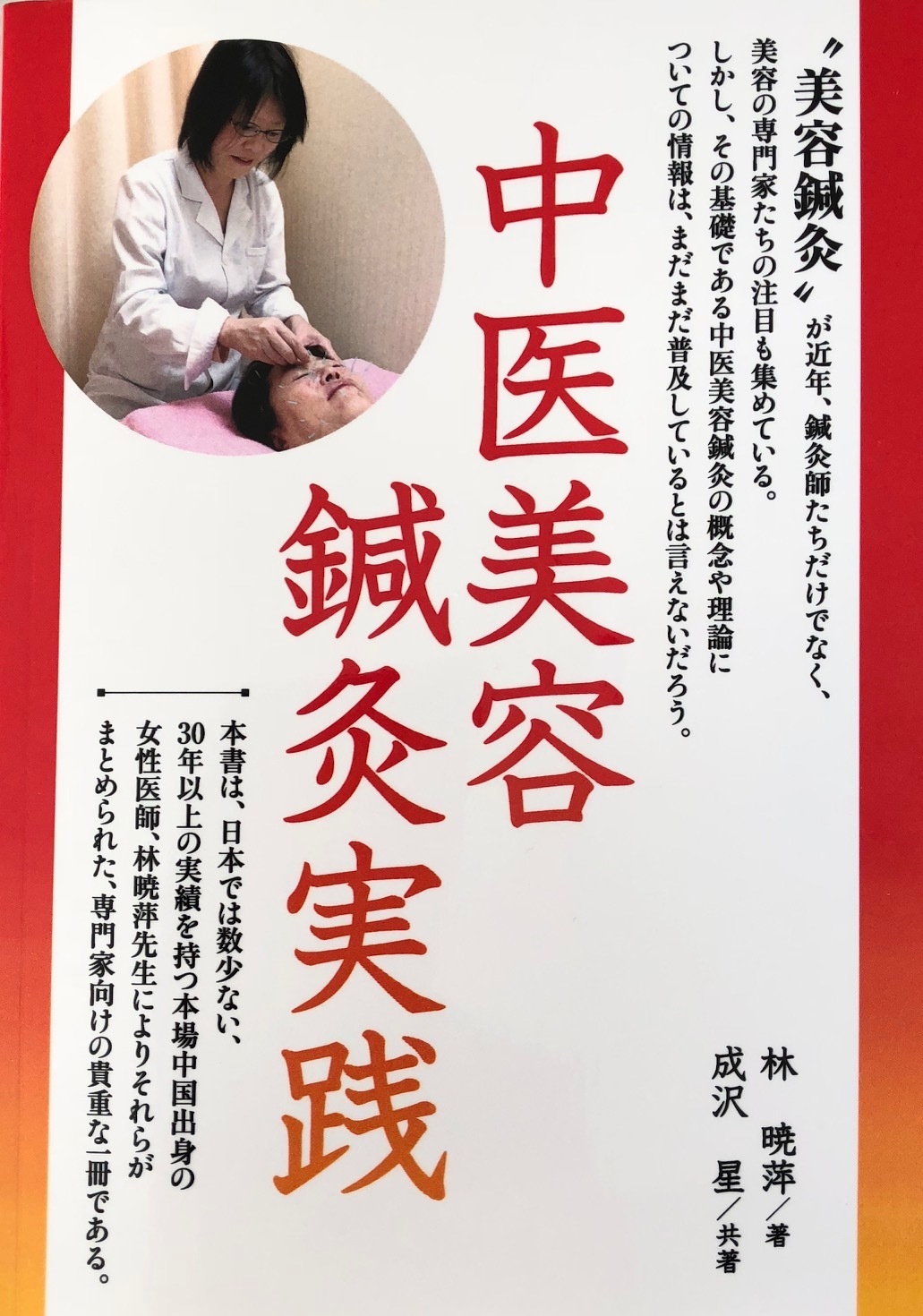

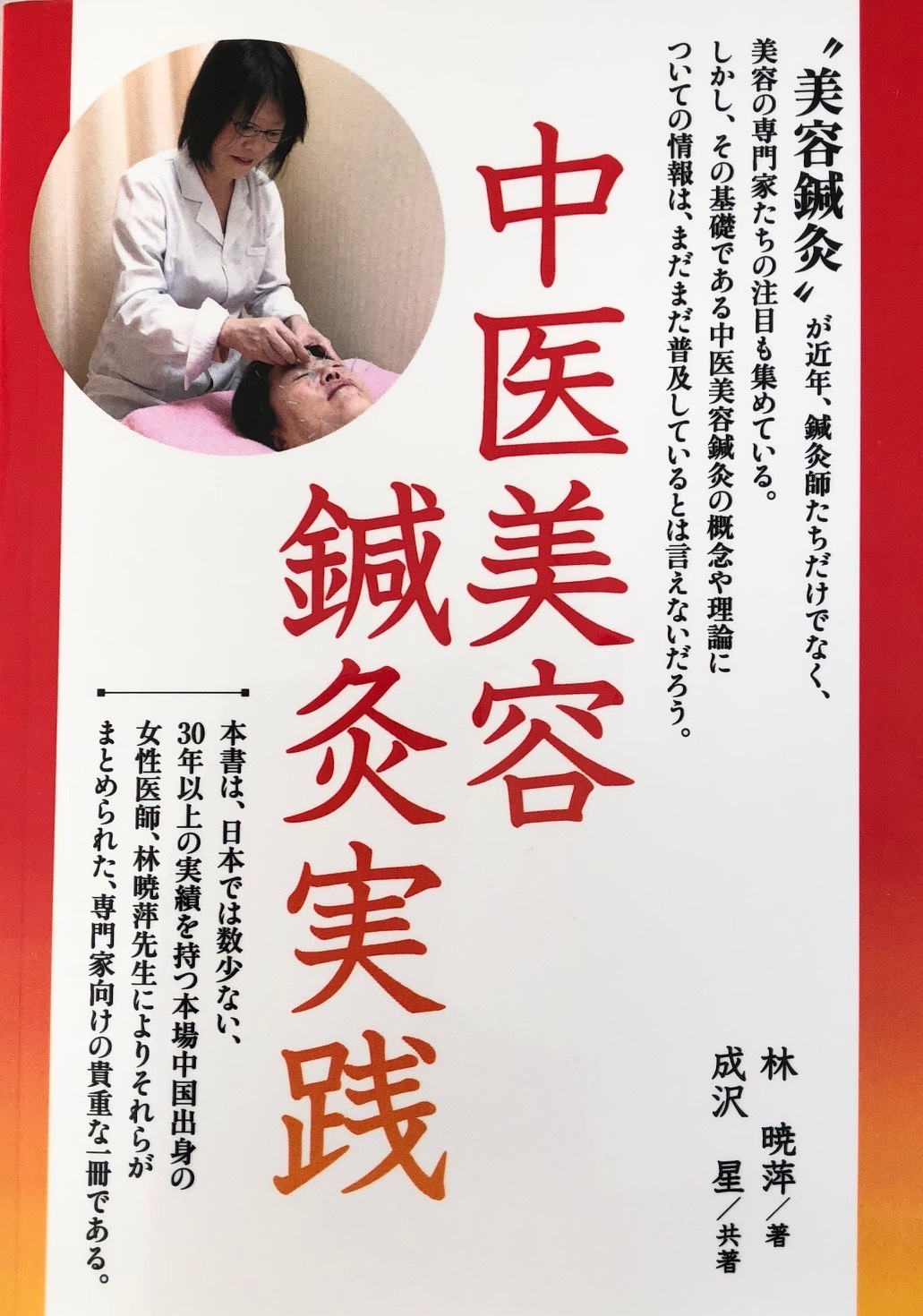

先程、出版社から1通のメールが入りまして、すっかり忘れた出版した本の印税のお知らせでした。

「中医美容鍼灸実践」というタイトルの本の出版はもう5年5ヶ月になり、また皆さんに愛読されていることを知りとても嬉しく思ってます。

美容鍼灸に関する専門的な書籍ですが、一般の方々にもわかりやすい1っ冊の本です。当院にも置いていますので興味がありましたら是非、読んでみてくださいね。

ちなみに、Amazonで手に入ります。どうぞよろしくお願いいたします。

ツボって何?

3月4日曇り

先週の20℃近くの温かさから真冬の寒さになりました。インフルエンザとコロナ感染症になった方が増えてきましたので、今こそ免疫力アップしなければならないですね。

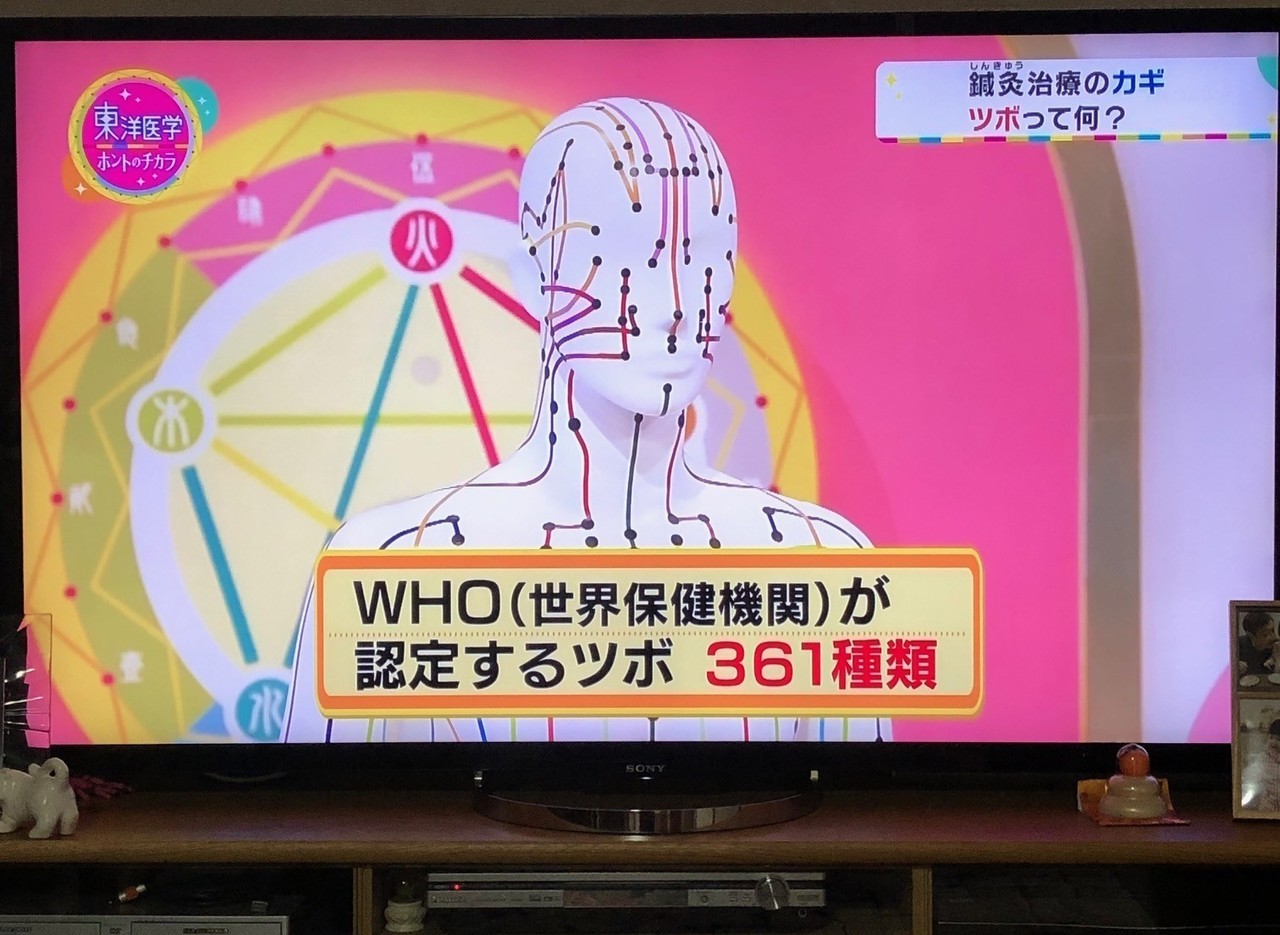

鍼灸治療する時、時時患者様からツボって何ですか、全身のツボはいくつかありますかという質問があります。

簡単に言いますとツボとは、正式には経穴(けいけつ)といい、14本の経絡上の要所にあり、全身に361穴存在します。ツボのひとつひとつが、経絡という通路を通じて臓腑や身体各部につながっていて、それらに異常が出て気・血・津液がスムーズに流れなくなった時、その経絡上のツボに反応が現れます。

例えるなら、経絡は中央線や山の手線などの沿線で、ツボは駅です。電車が滞ると、駅には人が溢れてパニックになり、さらに連絡する他の沿線の運行にも支障をきたします。つまり、経絡の流れが滞るとツボに反応が現れ、さらには連絡する他の経絡にも影響を与えるのです。

ツボには経絡を通じて臓腑や身体各部の反応が現れるため、病の診断点、そして治療点となります。

このようにツボには、その経絡上の異常や、属する臓腑の異常を改善したり、特定の症状に効果的なものがあり、東洋医学の治療では患者さんの病態を正確に把握し、どのツボを使うか、どのツボを組み合わせるかが、重要なポイントになってくるのです。

東洋医学に興味がある方、又は体の不調がある方は是非、ご相談してください。

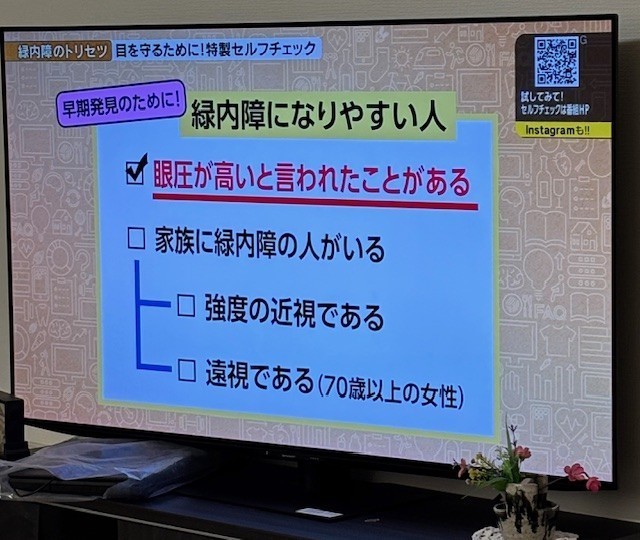

緑内障は気づきにくい病気!

2月25日晴れ

先日NHKの番組で緑内障のトリセツを見ました。皆さんもご覧になりましたか?

緑内障は気づきにくい病気なんです。それは自覚症状が殆んどなく早期発見が極めて難しいことが特徴です。緑内障患者のおよそ9割が病気に気づいていないと言います。

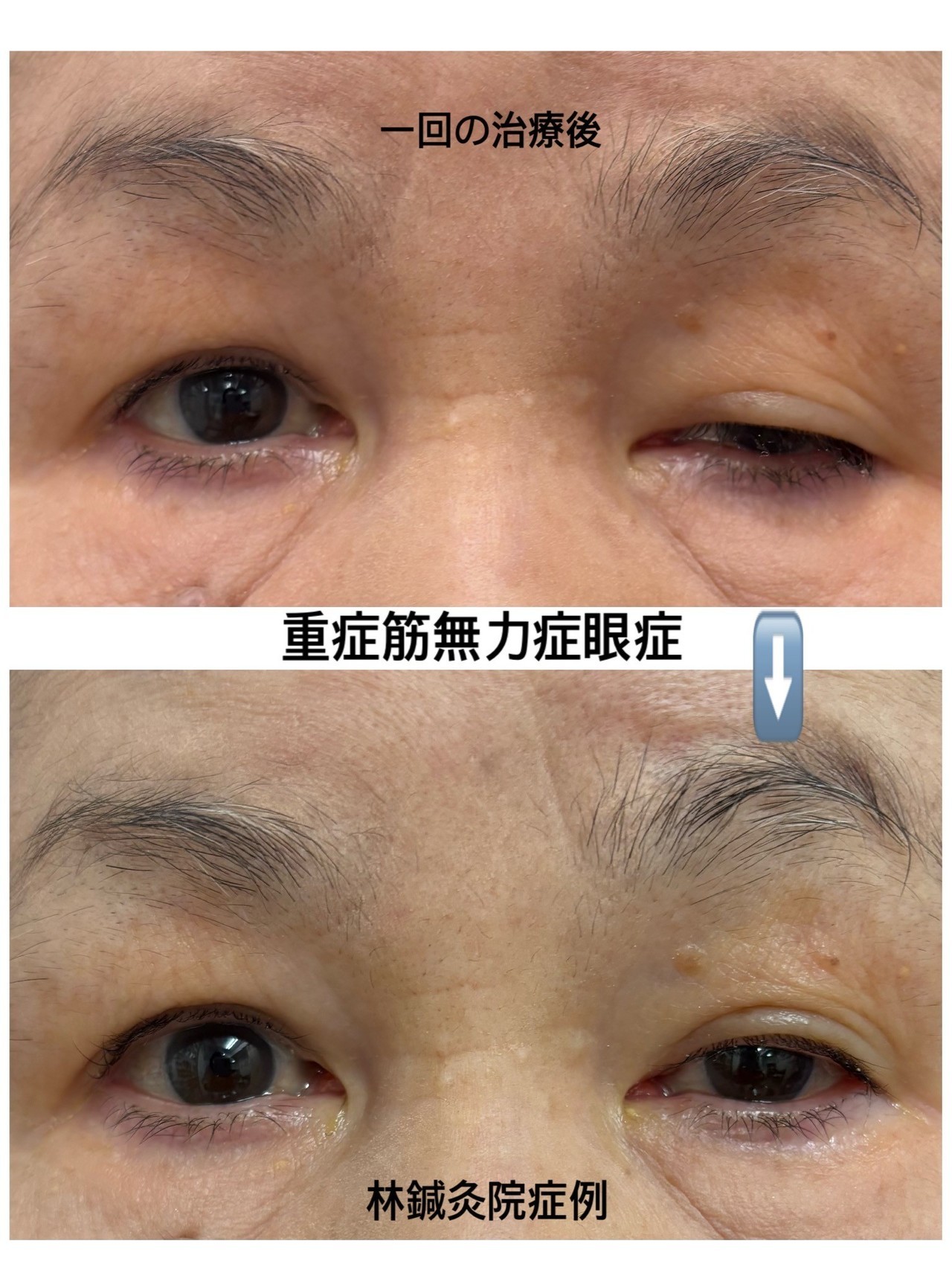

症例報告

1回の鍼治療後に瞼が開くようになった。

2月18日晴れ⇒曇り

余寒厳しき折りではありますが皆さんいかがお過ごしですか?

当院の一つの症例をご紹介したと思います。

右の写真の方は1年前、まぶたが下がってきて眼瞼下垂や、ものが二重に見える複視など眼の症状にあらわれて、病院に眼の症状だけの「眼筋型」重症筋無力症と診断された。内服薬を飲んでも効かなかったから当院の治療を求めに来た。

1回の鍼治療後、瞼が大分開けるようになり、遠方からの方なので、その後週3回のペースで治療を続いてます。その後ほぼ開くことが出来まして、複視もなくなりました。

当院では動眼神経麻痺、原因不明、重症筋無力症の「眼筋型」などにより眼ケイ下垂、複視などの症状を持つ方々はたくさん通ってます。完全に改善された方が多いです。このような症状に悩まれた方は是非ご相談して下さい。

「元宵節」

黒ゴマが入った元宵

2月12日(陰暦正月十五)☀

今日は旧暦の「正月十五」です。この日を「元宵節」と言う、お正月の最終日です。中国ではこの日の朝は元宵を家族が一緒に食べる風習があります。もち米の中にピーナツや黒ゴマなどを入れたもので、家族の団欒、夢も叶える意味をする。夜に"灯籠"を見るのも昔からの風習です。

この日も一年の中に最初の満月です。夜に、お寺で祭りを行われ、“灯会”と言う。子供が提灯を持って公園とか、庭とか遊ぶ、大人が満月を見ながら、お喋りしてお正月のおわり日をお過ごしま元

私の家族も、毎年この日に、“正月十五”の雰囲気を味わうため、中国物産店で買った元宵を食べます。灯籠を見られないけど、夕飯後、外に出って、月を見ながら、「元宵節」の気分を楽しみしたいです。

皆さんも是非、満月を見てくださいね。

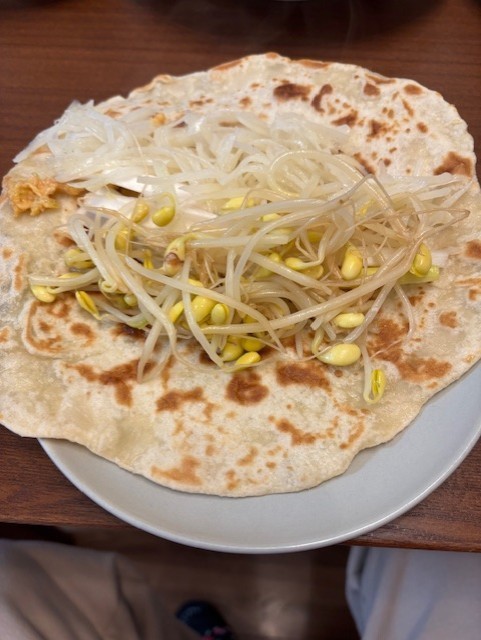

立春

2月3日晴れ

立春とは名のみの寒さではございますが、皆様お変わりございませんか。

中国では立春の日に春餅を食べるという習慣があります。

春餅とは中国東北地方代表料理の一つです。 小麦粉を練って形作り焼いたものを餅(ピン)と言い、薄く焼いてジャガイモの細きりの炒め、もやし炒め、たまごと味噌の炒め、ネギなどおかずを包む料理です。元々は春に食べられる料理でしたが、現在は一年を通して食べられています。カルシウム・タンパク質・ビタミンを補います。

ちょっと休診日なので、春餅を作りました。

もし興味がありましたら、是非作ってみて下さい。分からないところがありましたら、来院時聞いてくださいね。

巳年吉祥!

春節にお家の飾り

手つくり水餃子

1月29日晴れ

本日、旧正月の「春節」です。

陰暦なので毎年違います。今年は少し早い1月ですが昨年が2月10日でした。

中国では旧正月の春節にあわせた28日から8日間の大型連休が始まり、多くの人たちがふるさとに帰省したり、家族などと旅行に出かけたりして過ごします。ニュースにより春節前後も含め期間中に移動する人は過去最多となる延べ90億人に上るという見通しだと言われます。すごいですね。

今年は私が来日30年になります。正月と旧正月の時期が違いますので、旧正月に故郷に帰る機会は少なかったです。いつも日本で家族や親戚や友人たちとウィチャートを通じてお互いに挨拶して、1年のでき事などをお話します。それでも「毎逢佳節倍思親」~春節の時、家族を思う気持ちが倍になります。

昨日の大晦日に仕事を終わってから、水餃子や、煮物や湯葉の炒めを作り、主人とお二人で旧正月をお祝いしました。

今日は通常通りお仕事頑張ります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。

麻辣湯

1月21日晴れ

インフルエンザが流行っていますが皆さんがいかがお過ごしでしょうか?

ウイルスが体内に入らないように免疫力アップをすることは大事ですね。それはよく寝てる、よく食べる、ストレス発散することですね。

先日、佐野先生と一緒に昼ご飯を食べに行きました。

当院に近い麻辣燙の専門店で、たっぷり野菜ときのこなどお好みものを取り、春雨を入った麻辣燙のスープに入れて煮る。辛さが5段がありますが、二人とも1段を選びました。それでも辛かった。佐野先生が初めて麻辣燙を食べてそれも絶対癖になると言った。

今の寒い時期にとても合う食べ物だと思います。皆さんも是非、食べてみて下さい。

腰痛予防には足を温めて

腰痛点

1月15日晴れ

寒さが厳しくなってきた寒中、皆さんはお元気ですか!寒い季節に腰痛になりやすいし、腰痛の症状が酷くなりやすい季節です。

腰痛予防には冷えを防ぐことが大切です。特に足を温めましょう。

血液は足から心臓に戻る時に腰の近くを通るので、足が冷えて血流が悪くなると腰も冷えてしまうのです。

特に冬場のキッチンは足元が寒くなりやすいので要注意!

もし腰痛が出た時、腰痛点も押しましょう。

七草の節句「臘八節」

七草

八宝粥

1月7日(雨)

1月7日(旧暦12月8日)の日は 日本では春の七草を入れたお粥を食べ、無病息災を願う風習があります、「七草の節句」ともいう。

古来中国では、八宝粥を食べる太陰暦の「臘八節」(旧暦12月8日)ごろは、1年の中でも寒さの厳しい時期とされています。漢方ではこの時期に「八宝粥」を食べると体を温め、血と気を養う効果があるので、寒い冬を乗り切るのには大変良い習慣です。

「八宝粥」よく使われるのは、松の実、落花生、蓮の実、栗、胡桃などのナッツともち米、うるち米、粟などです。最後に蜂蜜を加えたりするところもありますが、棗から甘味がでるので、入れなくても十分美味しいです。

今年は中華食材店に行かなかったので、「八宝粥」の入手はできないから、スーパーで「七草」を買いました。夜に「七草粥」を作って食べます。

一番寒い季節に乗り越え、この一年の多幸と無病息災を願ってます。

皆さんにもご多幸とご健康を心よりお祈り申し上げます!

新年おめでとうございます!

ホームページのQRコード