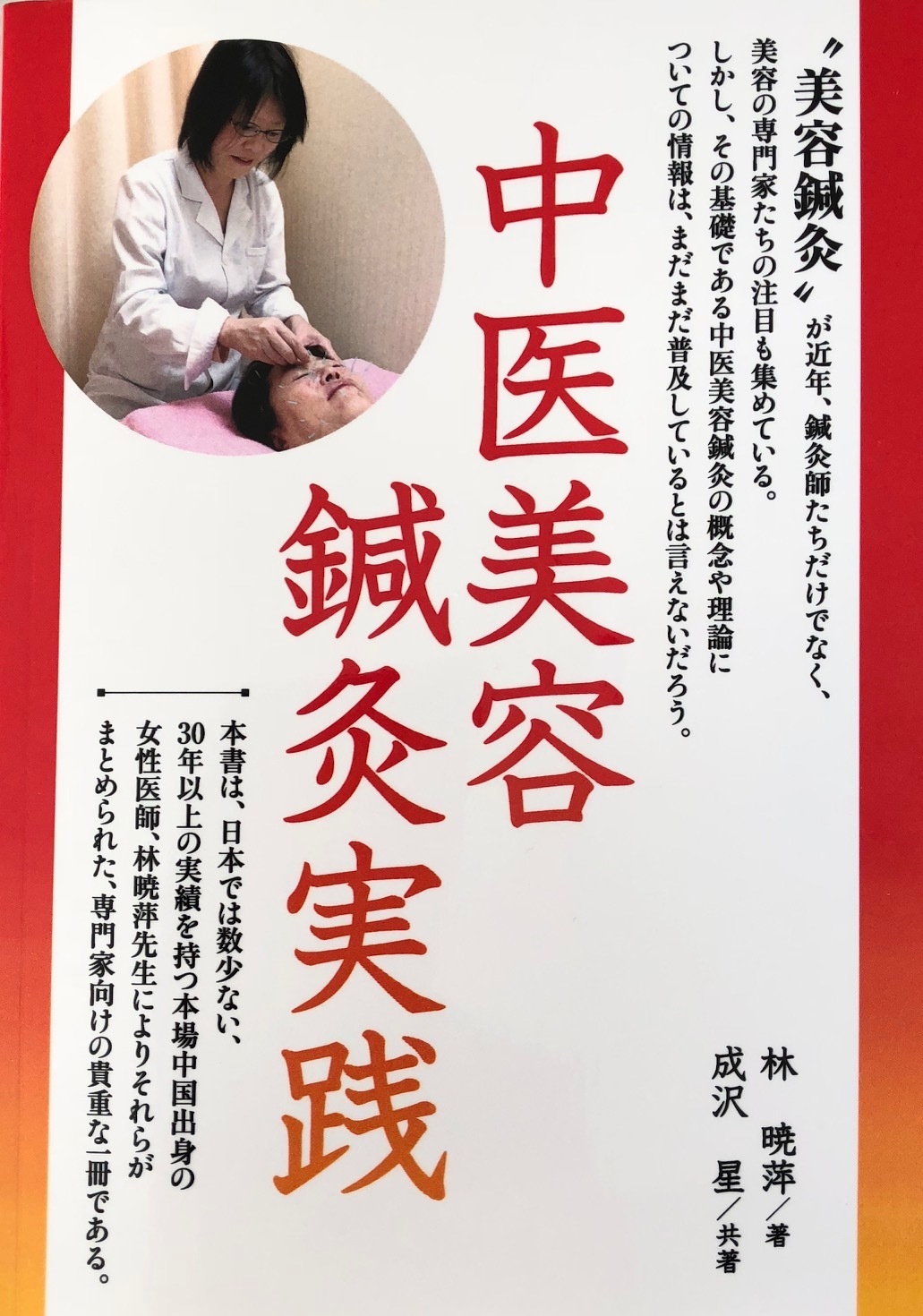

40年の経験、実績と信頼!東京・三鷹にある難病など様々の症状に対応する中国鍼灸の林鍼灸院にお任せ下さい(日本語・中国語・Englishに対応)

冬至!

東洋医学の鍼灸

鍼灸は漢方薬と同じく、伝統的な東洋医学(中医学)の治療法のひとつです。

3000年の歴史があり、中国文明の発祥地である黄河で生まれて先人が代々培ってきたもので、現在用いられているのは、安全で効果も高く、自然な治療方法です。

経絡のツボに鍼を刺したり、お灸を用いて温めたりすることで、人間の自然治癒力を最大限に引き出し、病気の治療、予防をすることができます。

その効果は、筋肉の痛みや凝りを取り除くだけでなく、内臓の働きを活発にしたり、自律神経やホルモンバランスの調整、新陳代謝や血液循環の促進、免疫力の向上、体質改善、自然治癒力の向上など様々なものが期待できます。

鍼を打つと、だるいような、重いような、ズーンとした感じを受けることがあります。また、人によっては温かく感じたり、心地よく感じたりしますが、これこそが「響き」と言われるものです。

鍼の響きは、経絡の流れに沿って感じることが多く、「得気」とも言います。「得気」は、文字通り、「気を得ること」。つまり、鍼の響きは、気を得ることができるというわけです。

鍼の響きは、脳内でモルヒネに似た鎮痛物質を生み出す原動力です。鍼の刺激によって、脳内の下垂体で作られるエンドルフィンという物質が、全身をめぐって痛みを和らげ、精神を安定させる働きがあります。

要するに、響き(得気)があれば、鍼の治療効果がより現れやすくなるということです。もちろん響きを感じないと、効果がでないということではありませんが、ある程度の響き=刺激は、必要だと言えるでしょう。

当院では、響きを生まれやすくするために、通常の日本鍼とは違う、やや太めの鍼を使用しています。「太い鍼」と言っても、恐れる必要はありません。とても心地よい治療ですので、安心して治療を受けていただくことができます。

東洋医学の薬

伝統的な東洋医学の(中医学)の治療法のひとつとして、漢方薬があります。

古くから、自然界のなかに薬効を持つ植物や動物、鉱物があることが知られていました。東洋医学では、こうした薬効のある天然物を調剤のために加工したものを「生薬(しょうやく)」と呼び、漢方薬は「さまざまな効用を持つ、複数の生薬を組み合わせること」によって作られます。

中でも植物の根や樹皮、葉、種子、果実などは最も多く使われ、生姜や胡麻など日頃よく使われる食材も生薬として利用されています。

漢方薬は西洋医学の薬と比べて副作用が少なく、人それぞれの体質や症状に合わせて生薬を配合することで、より効果的なものに調整できます。そのため、同じ症状がある場合でも、人によって異なる漢方薬が処方されることも多いのです。

一方で、西洋医学で処方される薬は、ある症状や病気に対して強い効果を持ち、原則的に単一成分で作られています。

これらの大きな違いとしては、漢方薬では病名がつかない不調すなわち「未病(みびょう)」にもアプローチできるという点があげられます。

漢方薬の種類

〇煎じ薬

漢方薬の基本製剤で、生薬をそのまま使い、じっくり煮だした液をそのまま服用します。

〇粉薬

生薬を紛状にしたもので、一般的に白湯やお水で服用します。煎じる手間がないためすぐに服用ができ、速効性もあります。

〇錠剤

生薬を粉末にし混ぜたものに、ハチミツなどを加えて丸く練り固めたものです。こちらも一般的に白湯やお水で服用します。他の剤形よりも長期保存ができ、また薬効も緩やかで持続性もあるといわれています。

他に、内服薬だけではなく外用剤もあります。「軟膏剤」は、生薬をゴマ油などで抽出し、ミツロウ・ワセリンなどで半固形にしたもので、患部に塗布します。

漢方薬にはドラッグストアなどで市販されているものもあります。これらは、多くの場合、一般的な症状に対して多くの人にマイルドに効く処方内容になっています。そのため、比較的軽い不調の場合に手軽に使用できるのがメリットだといえます。

漢方薬の服用方法

原則として、食前か食間の空腹時に飲みます。胃腸が弱っているときや、空腹で服用すると具合が悪くなるとき、飲み忘れたときは食後に飲んでもいいです。特別な指示があるとき以外、4時間以上は服用の時間を空けるようにします。

漢方薬の服用後、すぐにカフェインの多いお茶やコーヒーなどの刺激物をとるのは避け、できるだけ30分以上たってから飲むようにします。

漢方薬と西洋医学の薬をうまく組み合わせるとよい場合もありますが、一緒に飲むことができないものもあります。飲み合わせる場合は必ず医師や薬剤師に相談し、併用する場合はそれぞれの服薬方法をしっかり確認しましょう。

発病の病機(メカニズム)

病機とは

病因が人体に作用して病が発生するに至った経緯や、そのメカニズムのことを言います。

病は多種多様でしかも変化するものであり、そのメカニズムは複雑です。

しかし東洋医学では、主要な病機は「邪正盛衰」「陰陽失調」「気血津液の失調」「五臓六腑と経絡機能の乱れ」としてとらえることができます。

病機を認識するには、病因のほかに病位・病性などを把握し、病がどのように人体で伝変・波及していったかを理解することが重要です。

病の症状・所見は特徴的です。それらを主な手がかりとして病因・病機および病態を把握し、鍼灸などによる治療を行うことができるのです。

※病位

病位とは、機能失調が起こっている場所のことを指します。身体の表側か裏側か、あるいはどの臓腑、どの経絡が病んでいるのかなど、症状や所見から把握します。

※病性

疾病の性質のことで、例えば熱タイプか、寒タイプか、気血が不足しているのか(虚)、停滞しているのか(実)などの盛衰を表しています。これも症状や所見から把握することができます。

発病の主な病因

疾病は、何らかの病因が身体に影響を及ぼし、生理機能が一定以上の変調をきたすことにより発生します。東洋医学では、病気をもたらす病因を外因・内因・不内外因の三つに分けて考えます。

外因

外因とは、外部環境が身体に害をなすもので、六淫(ろくいん)と疫癘(えきれい)が含まれます。

〇六淫

六淫とは、風邪・寒邪・暑邪・湿邪・燥邪・火邪の6種類の外邪の総称です。元々、風・寒・暑・湿・燥・火は六気(りっき)といって自然界の気候変化を指すもので、人体にとってもなくてはならないものです。しかし、それらが過剰になったり時季に反して現れると、六淫となって人体に影響を与えて発病の原因となります。

六淫は季節と関係が深く、例えば春季は風がよく吹くので風邪が発生しやすく、夏季は暑邪の影響を受けやすく、長夏(梅雨)は湿度が高くなるので湿邪が発生しやすく、秋季は乾燥しやすいので燥邪が発生しやすく、冬季は寒邪の影響を受けやすくなります。

また、この六淫はそれぞれ五臓と結びついていて、風邪は肝、暑邪・火邪は心、湿邪は脾、燥邪は肺、寒邪は腎に、特に影響を及ぼします。

〇疫癘

疫癘とは、強力な伝染性と流行性を持つ、悪性の感染症(コレラ、ペスト、チフス、ポリオ、天然痘など)を指します。

内因

内因とは、身体の内側から起こるもので、七情(しちじょう)が含まれます。

〇七情

七情とは、怒・喜・思・憂・悲・恐・驚といった大きな感情の変化と、それによる精神的ストレスを指します。突然の強い精神的刺激や、長期に渡って特定の精神的刺激を受け続けることで、身体に変調を起こし、様々な疾病を誘発してしまいます。また、七情はそれぞれ五臓と結びついていて、その感情が過度になると関連する臓の病を引き起こします。例えば、イライラして怒りやすいと肝を病み、喜び過ぎると心気が動じ、考えすぎると脾を病み、憂い悲しむと肺が病み、驚き恐れすぎると腎を病むとされています。

不内外因

不内外因とはその他の原因を指し、主に生活の乱れ(飲食不摂・労逸・房事過多)、外傷などが挙げられます。

〇飲食不摂

食事量の不足や過食、不衛生な飲食物の摂取、偏食などが脾胃に影響を及ぼします。

アルコールや辛いもの、脂肪の多い食事などは、摂取しすぎると身体の中に熱を生み、反対に冷たい飲み物や生もの(刺身や生野菜)などは身体を冷やします。

〇労逸(ろういつ)

労逸とは、労倦(ろうけん)と安逸(あんいつ)のことで、労倦とは疲労を意味し、肉体的な過労と精神的な心労があります。過労は気血を消耗し、心労は気の巡りを滞らせます。

安逸とは、何もせずぶらぶらと遊び暮らすことを意味し、運動不足や怠惰な生活となり、気血の流れを悪くしてしまいます。

〇房事過多

過度な性交渉は、腎に蓄えられている精の消耗に繋がり、病気にかかりやすくなったり、外邪に対する抵抗力が低下したりします。

〇外傷

外傷には打撲・捻挫・骨折・刺傷などがあり、多くは体内でお血を形成します。

東洋医学の経絡・ツボ

東洋医学の経絡・ツボ

経絡(けいらく)とは、気・血・津液が流れる通路のことで、全身に分布しています。主要なものは、人体を縦に流れる12本の正経と、人体の正中の前と後ろを流れる2本の経絡の、あわせて14本の経絡です。

ツボとは、正式には経穴(けいけつ)といい、この14本の経絡上の要所にあり、全身に361穴存在します。ツボのひとつひとつが、経絡という通路を通じて臓腑や身体各部につながっていて、それらに異常が出て気・血・津液がスムーズに流れなくなった時、その経絡上のツボに反応が現れます。

例えるなら、経絡は地下鉄の御堂筋線や四つ橋線などの沿線で、ツボは駅です。御堂筋線の電車が滞ると、駅には人が溢れてパニックになり、さらに連絡する他の沿線の運行にも支障をきたします。つまり、経絡の流れが滞るとツボに反応が現れ、さらには連絡する他の経絡にも影響を与えるのです。

ツボには経絡を通じて臓腑や身体各部の反応が現れるため、病の診断点、そして治療点となります。

経絡

経絡は、気・血・津液が流れる通路として全身に分布しています。経絡は経脈と絡脈の総称で、経脈は人体を縦に流れて経絡の基本となり、絡脈とはそれらを横につなぐ分枝のことです。

経脈には、心包を含めた六臓六腑が属する主要な12本の正経と、正経の気血を調節するはたらきのある8本の奇経があります。

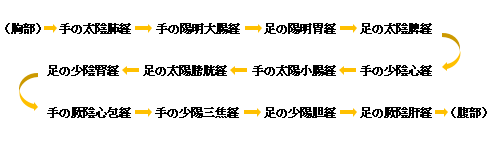

十二経脈

正経とは、人体を縦に流れて全身に分布する主要な12本の経脈で、十二経脈と呼ばれます。十二経脈は六臓が属する陰経、六腑が属する陽経に分類され、陰経は太陰・少陰・厥陰の三陰に、陽経は陽明・太陽・少陽の三陽に分けられます。これらは手、足それぞれをめぐり、手の三陰経、足の三陰経、手の三陽経、足の三陽経のあわせて12本となります。

手足のどこから起こり、どの臓腑に属するかによってそれぞれ名称がつけられ、これらは次の順番につながって全身を循行します。

これらの経絡は、身体の内部ではその属する臓腑に、外部では全身の体表につながっていて、臓腑から体表までの各組織・器官をつらぬいて、一つの総合体を構成しています。

奇経八脈

奇経とは、十二経脈とは異なる特性を持ち、臓腑に属したり奇経同士の表裏関係もなく、その循行に規則性もありません。奇経には、督脈・任脈・衝脈・帯脈・陰脈・陽脈・陰維脈・陽維脈の8本があり、奇経八脈と呼ばれます。これらは十二経脈や自分以外の奇経と循行の過程で連絡し、似た作用をもつ経絡の統率や調整、十二経脈の気血の調節などのはたらきがあります。

奇経の中では、人体の正中を走行する督脈と任脈だけが固有のツボを持ち、十二経脈とあわせて十四経とも言います。

ツボ(経穴)

ちょうど地下鉄が駅で地表と通じているように、ツボは体表との開□部です。ツボには経絡を通じて臓腑や身体各部の反応が現れ、病の診断点、そして治療点となります。

ツボを精細に探れば、経絡・臓腑の変調や身体各部の状態を知ることができ、反対に、ツボに適切な鍼灸刺激を与えると、体の調整を行うことができるのです。

冒頭で、ツボは十四経の経絡上に361穴存在するとお話しましたが、さらに経絡上に存在せず高い治療効果を発揮する特効穴というものを含めると、その数は1000以上になります。

有名な「合谷(ごうこく)」という手のツボがありますが、これは経絡上に存在するツボです。合谷は手の陽明大腸経という経絡に属し、これは手の人差し指から腕の外側、肩、頚部そして顔面部を流れます。合谷はその通る場所から、肩こりや歯痛、顔面の症状(顔面神経麻痺・顔面痙攣など)、頭痛などに効果があるとされています。

もうひとつ有名な「足三里(あしさんり)」という足のツボがあります。足三里は身体の前面を走る足の陽明胃経という経絡に属し、顔面部から頚部、胸腹部、鼠径部、大腿前面、脛、足の示指まで流れます。足三里は古くから胃腸のツボとして用いられ、またその通る場所から足の症状や歯痛などにも効果があるとされています。

胃腸は、飲食物を消化吸収して気血を生成する重要なはたらきがあります。気血は人体を正常にはたらかせる重要なエネルギー源です。そのため、足三里は"元気のツボ"ともいわれます。

経絡上に存在しない特効穴と呼ばれるツボで、「腰腿点(ようたいてん)」というツボがあります。場所は手の甲の第2指と第3指の付け根の間と、第4指と第5指の付け根の間です。腰腿点はぎっくり腰などの急な腰痛に効果があるとされています。

このようにツボには、その経絡上の異常や、属する臓腑の異常を改善したり、特定の症状に効果的なものがあり、東洋医学の治療では患者さんの病態を正確に把握し、どのツボを使うか、どのツボを組み合わせるかが、重要なポイントになってくるのです。

東洋医学の六腑

東洋医学の六腑

五臓のページで説明したように、六腑とは胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦のことを言い、空間のある構成で飲食物の消化・吸収・排泄を担う中腔器官です。そのため滞ることなく円滑に流れているのが正常な状態で、病態はそれらの停滞や、それにより熱が生じることによる実証が多くなります。

また、これらはすべて陰陽の陽に配当され、五臓(陰)と表裏一体の関係です。肝と胆、心と小腸、脾と胃、肺と大腸、腎と膀胱、心包※と三焦という様に、これらはそれぞれ表裏関係にあり、相互に影響を及ぼします。

※心包とは、心の外側を囲んでいる組織で、心を保護するはたらきがあります。六腑に対応して、六番目の臓として五臓に加えて数えられます。

胆のはたらき

肝で生成された胆汁をいったん貯蔵し、必要に応じて排泄することで脾胃の消化吸収を助けます。精神活動においては、決断に関与しており、失調すると決断力の低下が見られます。

胆汁の排泄は肝の疏泄によって調節されていて、肝の失調は胆汁の排泄に影響を与え、食欲不振や吐き気、口が苦いなどの症状が現れます。

小腸のはたらき

脾と共同して、胃で消化された飲食物を受け入れ、その中に含まれる必要な栄養分や水分を吸収し、不要な水分は膀胱に、固形物は大腸にそれぞれ送る働きがあります。

小腸は心の陽気に温められることにより正常に機能し、陽気が不足して小腸を温められないと下痢や腹痛が起こります。心の陽気が亢進し心熱となると、小腸にも伝播して津液を損傷し、尿量の減少や尿の色が濃くなる、血尿などが起こります。

胃のはたらき

胃は体に入ってきた飲食物を受け入れて初歩的な消化を行い、その後小腸へと送ります。過食や脾胃の機能失調により飲食物を十分に消化吸収できないと、食欲不振や腹部膨満感、嘔吐などが起こります。また、辛い物や脂っこいものの過食などにより胃に熱がこもると、腹痛や胃の不快感、口臭、口内炎などが起こります。

脾とは相互に補完する関係で、それゆえどちらかに支障が生じると必ず影響を受け合い、正常な消化吸収のはたらきが維持できなくなります。

大腸のはたらき

胃・小腸で消化吸収された飲食物の残りを糟粕(そうはく)と言います。大腸はこれを糞便へと変化させて推動し、肛門から排出します。気虚による推動作用の低下、気滞、熱による津液の損傷などによって、糟粕をうまく伝導できないと便秘が起こります。脾の運化の失調によって水液が吸収されなかったり、多飲することによって、軟便・下痢が起こります。

肺の粛降は大腸のはたらきを助け、また津液の輸布により大腸の潤いを維持します。そのため、肺の機能が失調すると便秘などの症状が起こり、反対に大腸の通りが悪いと、肺に影響を及ぼして咳・喘息などが起こります。

膀胱のはたらき

膀胱は腎から送られた尿を貯め、一定量に達すると体外へ排泄します。

腎の気化作用によって、小腸から送られてきた飲食物中の余分な水分や、人体で利用された津液を尿へと変化させます。失調すると、これらを尿に変化させることができないため、排尿障害や尿閉などが起こります。

また、腎の固摂作用によって尿を膀胱に溜めておくことができますが、これが失調すると頻尿や遺尿などが起こります。

三焦のはたらき

三焦とは具体的な器官ではなく、その機能を指すものです。三焦の概念は2つあり、ひとつは、気と津液の通路としての三焦です。三焦の役割は気と津液の通路として、それらを体のすみずみまで流通させることにあります。外邪の侵襲などにより三焦の流通が妨げられると、気が運ばれず各臓腑の機能が失調したり、無汗・多汗などが起こります。また、津液が停滞して痰湿となり浮腫が起こったり、津液の流通や排泄に支障をきたして尿量の減少などが起こります。

もうひとつは、人体を上焦・中焦・下焦に分けてとらえる三焦です。

横隔膜から上を上焦と呼び、心と肺が属します。上焦の機能は属する心と肺の機能であり、生理物質を全身に輸布して組織・器官を滋養・温煦します。

横隔膜から臍までを中焦と呼び、脾と胃が属します。中焦は、飲食物を消化吸収して生理物質を化生します。

臍から下を下焦と呼び、肝・腎・小腸・大腸・膀胱が属します。下焦は、人体にいるもの不要なものを分けて体外へと排出します。

三焦と表裏に当たるのが心包という組織で、心の外側を囲み保護するはたらきがあります。心はあらゆる生命活動を維持する最も重要な臓器であり、病が直接心を侵さないように、心包が代わって病を受けるのです。

心の陽気は一度心包に集められてから、全身に散布され人体を温めます。心包は熱(陽)を伝える通路、三焦は気と津液(陰)の通路であり、一方のはたらきがもう一方にも影響を与えると考えられています。

東洋医学の五臓

東洋医学の臓腑

東洋医学では、人体を構成する複数の臓器のことを臓腑(ぞうふ)と言います。

精・気・血といった生理物質を蔵する実質器官は五臓(肝・心・脾・肺・腎)で、すべて陰陽の陰に配当されます。空間のある構成で飲食物の消化・吸収・排泄を担う中腔器官は六腑(胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)と言い、すべて陽に配当されます。これらをあわせて五臓六腑と呼び、表裏一体の関係であるとされています。

東洋医学の五臓

五臓は常に精気によって満たされている器官で、その主なはたらきは生理物質の化生(変化・生成)と貯蔵です。他にも五臓それぞれが特徴的なはたらきをしています。

何らかの原因で五臓が病むと、身心に異常が生じてそれぞれ特徴的な症状が現れます。それを見逃さないことが重要で、そのためにも五臓のはたらきを知ることは大切です。

五行説でもお話したとおり、これらは互いに影響し合っていて、一つの臓が病むと全体のバランスが崩れます。東洋医学では、根本的に病んでいるところを治療して全体のバランスを整えていくのです。

肝のはたらき

・疏泄(そせつ)

全身の気の流れをスムーズにし、生理物質を隅々まで行き渡らせるはたらきがあります。強いストレスなどの感情の動きは気の流れを滞らせ、怒りやすくイライラしたり、その状態がずっと続けば頭痛やめまい、耳鳴りなど頭部への熱症状を引き起こします。また女子の月経とも密接な関係があり、月経痛や月経不順なども生じます。

・蔵血(ぞうけつ)

余分な血を貯蔵し、全身の血流量を調節するはたらきがあります。たとえば覚醒時は活動するために多くの血を全身に送り、睡眠時は体を休息させるため血を肝へ戻し貯蔵します。このはたらきに異常が生じると、睡眠時でも血は肝へ戻らず活動時と同じように多くの血が全身にあり、不眠など睡眠に異常が見られます。

血(肝血)が不足すると、筋や目、爪など肝血に滋養されている器官に異常が現れます。これらの器官が肝と関連するのは五行の関係からも説明することができ、すべて五行の木に属しています。

また、肝血は陰に属し、肝の陽気(肝陽)が亢進するのを抑制する役割も担います。そのため肝血が不足すると、肝陽が亢進し頭痛など頭部への熱症状が見られます。

◎肝の機能が失調した場合、まとめると主に次のような症状が見られます。

・怒りやすく、イライラする

・月経痛、月経不順など月経の異常

・頭痛やめまい、耳鳴り

・睡眠の異常(不眠や多夢)

・転筋(筋肉の痙攣)、しびれ

・目の疲れやドライアイなど目の症状

・爪の異変(割れなど) など

心のはたらき

・血を主る

心は血を全身に送り出すはたらきをしており、血液循環の原動力となります。心気が旺盛であれば、血は全身を隅々まで循環し、組織・器官を滋養します。心のはたらきが低下すると、血をうまく送り出すことができないため、動悸や不整脈などの症状が起こります。

・神志(しんし)を主る

心はあらゆる生命活動(心拍や呼吸、行動、言語など)の維持、及びすべての精神活動をコントロールする最も重要な臓器です。心のはたらきが低下すると、精神活動に異常をきたして不眠や健忘などの症状が起こります。

◎心の機能が失調した場合、まとめると主に次のような症状が見られます。

・動悸や不整脈

・不眠や健忘など

・心と関連し、舌(色や味覚、発語など)や顔面の色艶、汗の異常 など

脾のはたらき

・運化

運化とは飲食物の消化吸収の過程を言い、脾は飲食物を水穀の精微に変化させて吸収し、心や肺に運ぶはたらきがあります。水穀の精微は気・血・津液などの生理物質へと化生するため、脾は気血生成の源と言われます。このはたらきが低下すると、消化吸収が阻害され食欲低下や消化不良を引き起こします。また、水穀の精微が不足すると気・血・津液の化生ができないため、全身を巡る生理物質が不足して全身倦怠感などが生じます。

また、脾は飲食物中の水液を吸収するはたらきもあるため、運化の失調によって余分な水液が体内に停滞し、痰湿という病理産物が生じてむくみなどの原因となります。水液が吸収されずに小腸・大腸まで流れると、軟便や下痢をしやすくなります。

・統血

気の固摂作用は血が脈中から漏れ出るのを防ぐはたらきがあります。それを統血と言い、そのはたらきを支えるのは気の生成の源である脾です。脾の機能が失調すると気の化生ができず、気の固摂作用が低下すなわち統血のはたらきが失われます。そうすると血が脈中から漏れやすくなり、皮下出血や不正性器出血など出血傾向が見られます。

・昇清

脾は組織・器官を正常な位置に保つはたらきがあります。そのためこのはたらきが低下すると、内臓下垂(胃下垂、子宮下垂など)が生じます。

◎脾の機能が失調した場合、まとめると主に次のような症状が見られます。

・食欲低下、消化不良

・全身倦怠感

・むくみ

・軟便、下痢

・皮下出血、不正性器出血など出血傾向

・内臓下垂(胃下垂、子宮下垂など)

・脾と関連し、口や唇に異常がみられる(口内炎、唇の色艶) など

肺のはたらき

・宣発(せんぱつ)

宣発とは、気や津液を上へ外へと輸布(輸送・散布)するはたらきで、気や津液を体表へと到達させます。体表に到達した気や津液は、外邪の侵襲を防いだり発汗の調節を行います。このはたらきが低下すると、易感冒(風邪をひきやすくなる)、発汗の異常、皮膚の乾燥などが起こります。

また、呼気によって体内の濁気を体外へと排出します。失調すると、咳嗽、息が吐きづらいなどの呼吸器症状が現れます。

・粛降(しゅくこう)

粛降とは、反対に気や津液を下へ内へと輸布するはたらきで、特に水分代謝に関わります。脾によって送られてきた津液を全身に巡らせ腎まで輸送し、腎では津液の排泄が行われます。このはたらきが低下して水分代謝に影響が及ぶと、水様の鼻汁や痰などが生じます。

また、吸気によって空気中の清気を体内に取り込むことによって、気の化生にも関与しています。失調すると、倦怠感や息切れ・喘息などの呼吸器症状が現れます。

宣発・粛降の作用とは、気や津液のコントロールもさることながら、呼吸を維持するのに必要なはたらきなのです。

・気を主る

この宣発・粛降の作用が協調することで、気のコントロールが行われます。また気の化生も行われることから、肺は気を主る、とされています。肺の失調とは宣発・粛降の失調、つまり呼吸にまず影響が及び、呼吸器症状が現れます。

◎肺の機能が失調した場合、主に次のような症状が見られます。

・咳嗽、息切れ、喘息

・易感冒

・発汗異常

・皮膚の乾燥や掻痒感

・倦怠感

・鼻閉、鼻汁、痰 など

腎のはたらき

・蔵精

腎は精を貯蔵します。腎精とも言い、成長と発育を促し、生殖機能を維持するはたらきがあります。このはたらきが低下すると、成長や発育の不良、性欲減退や不妊などの症状が見られます。

また精は骨髄、脊髄、髄海(脳)を滋養します。精が不足すると、骨が弱って骨折しやすくなったり体重に耐えれず腰や膝に症状が出やすくなります。また、脳を滋養できずに耳鳴りや難聴、健忘など様々な老化現象も見られます。

・水を主る

水分代謝には脾・肺・腎が深く関与していて、脾は津液の生成、肺は輸布、腎は排泄を担っています。腎は脾や肺の水分代謝を助け、自らは排泄に関与して津液の量を調節しています。このはたらきが低下すると、浮腫や夜間尿などを起こします。

・納気

腎には吸気を補助して深く吸い込ませ、呼吸のバランスを保つはたらきがあります。この納気が不十分になると、深い呼吸ができずに息切れや呼吸困難などを引き起こします。

◎腎の機能が失調した場合、主に次のような症状が見られます。

・成長不良や発育不良

・性欲減退やインポテンツ、不妊、無月経

・骨折しやすい、腰や膝のだるさや痛み

・耳鳴りや難聴、眩暈、脱毛、健忘、視力低下や白内障などの老化現象

・浮腫

・夜間尿や頻尿

・咳嗽、息切れ、呼吸困難 など

気・血・精・津液について

気・血・精・津液とは

東洋医学では気・血・精・津液とは人体を構成する基本的な物質で、それぞれ人体におけるはたらきは異なります。これらが充実し円滑に巡ることによって、組織・器官などの人体における各種の生理活動が機能し、生命活動が維持されます。

これらのうちどれかが不足したり滞れば、人体ではバランスが崩れて不調を起こします。そのため、これらの生理的機能を知ることは東洋医学的な病態把握のために欠かせないもので、東洋医学による診断・治療を行うための基礎となります。

また、これらも「陰」と「陽」に二分することができ、物質性が低く運動性が高いものを陽、物質性が高く運動性の低いものを陰とし、気は陽の部分、精・血・津液は陰の部分と考えます。

気

気とは、形としては見えないもので、生命エネルギーそのものを指します。人体においては血液の流れをよくしたり、人体の組織・器官を正常に働かせたりする、生命活動のエネルギー源です。

(気の生成)

飲食物が脾や胃のはたらきによって消化吸収されてできた水穀の精微、肺の呼吸により得られる自然界の清気、先天の気である腎の精気から生成されます。

(気のはたらき)

①推動作用

気は人体を休むことなく巡り、人体の成長・発育や、組織・器官の働きを促進して正常な生理機能を発揮させます。他に精・血・津液を押し動かし人体に巡らせる働きもあります。

②温煦作用

気には人体の組織・器官を温める作用があり、これにより体温を一定に保ち正常な生理機能を発揮させます。

③固摂作用

気は精・血・津液の過度なに流失するのを防ぎ、正常な分泌や排泄などを維持します。

④防衛作用

気は体表を覆い、外からの邪気が人体に侵襲するのを防いでいます。また体内に侵襲した外邪に対抗する役割を担います。

⑤気化作用

物質を転化させる作用のことで、気の生成や精・血・津液への転化、排泄物の生成など物質の各種の変化はこの作用によって起ります。

血

血とは、狭い意味では血液のことをいいますが、広い意味では、からだに栄養を与える物質のことを指します。気の推動作用を受けて人体を巡り、全身をくまなく滋養します。また精神活動を安定させるはたらきもあります。血が充実していれば五臓六腑が担っているはたらきが円滑に機能し、心身ともに健康で安定した状態となります。

(血の化生)

飲食物が脾や胃のはたらきによって消化吸収されてできた水穀の精微や、先天の気である腎の精気から化生されます。

(血のはたらき)

①滋養

血には人体に必要な栄養物質が豊富に含まれていて、気の推動作用によって全身を巡り組織・器官をくまなく滋養することで、これらは正常な生理機能を発揮します。このはたらきが正常に行われているかどうかは、顔色・皮膚・毛髪・筋肉・感覚・運動などに反映されます。

②神の維持

神とは、生命活動の総称のことを指しますが、ここでは特に精神活動のことを言い、血によってその機能は正常に維持されます。血の滋養が不足すると精神活動に失調が現れやすくなります。

精

精とは、人体の構成や生命活動を維持するのに最も基本となる物質で、組織・器官を滋養したり、気・血といった他の生理物質を化生(変化・生成)します。生殖能力を持つ生殖の精を指すこともあります。

(精の化生)

精は、父母から受け継いだ先天の精と、飲食物の摂取によって得られた後天の精の補給によって維持されます。先天の精は成長や発育の源となり、後天の精の一部は気・血に化生され全身の組織・器官に行きわたり、残りの一部は腎に貯えられます。

(精のはたらき)

①生殖

精には生殖機能の成熟を促すはたらきがあります。

②滋養

精には人体の組織・器官を滋養するはたらきがあり、これが充足していれば人体における各種の生理機能は正常に発揮されます。

③気・血への化生

精は必要に応じて気や血といった他の生理物質に変化します。精が充足していれば、気・血は正常にはたらきます。したがって、精は生命の本源であり、人体を構成する最も基本的な物質と言えます。

津液

津液とは、体内における血以外の水分のことを指し、その充実によって人体は潤いや柔軟性を与えられます。

(津液の化生)

飲食物中の水分が脾や胃のはたらきによって吸収されて津液となります。生成された津液は肺へと運ばれ、三焦(さんしょう)という通路を通って全身に散布されます。

(津液のはたらき)

全身に散布された津液は、体表の皮毛や肌肉を潤し、体内の臓腑を滋養します。また関節に入れば、関節の動きを滑らかにするなどし、人体に柔軟性を与えます。

(津液の代謝)

津液の代謝とは、津液の生成・輸布(全身に輸送・散布すること)・排泄の過程を言い、多くの臓腑のはたらきによって行われています。

主に、津液の生成には脾、輸布には肺、排泄には腎が、重要な役割を担っています。

生理物質の病理的変化

これらの生理物質のうちどれかが不足したり滞れば、人体ではバランスが崩れて不調を起こします。生理物質の病態は虚証(不足や機能減退)と実証(有余や停滞)に大別され、気の病理的変化では気の不足(気虚)と気の滞り(気滞)、血の病理的変化では血の不足(血虚)と血の滞り(血)、津液の病理的変化では津液の不足と津液の停滞(痰湿)が主に見られます。

東洋医学の治療においては、これらの病態を把握することはとても重要です。詳しくは気血津液弁証のページでお話します。

ホームページのQRコード