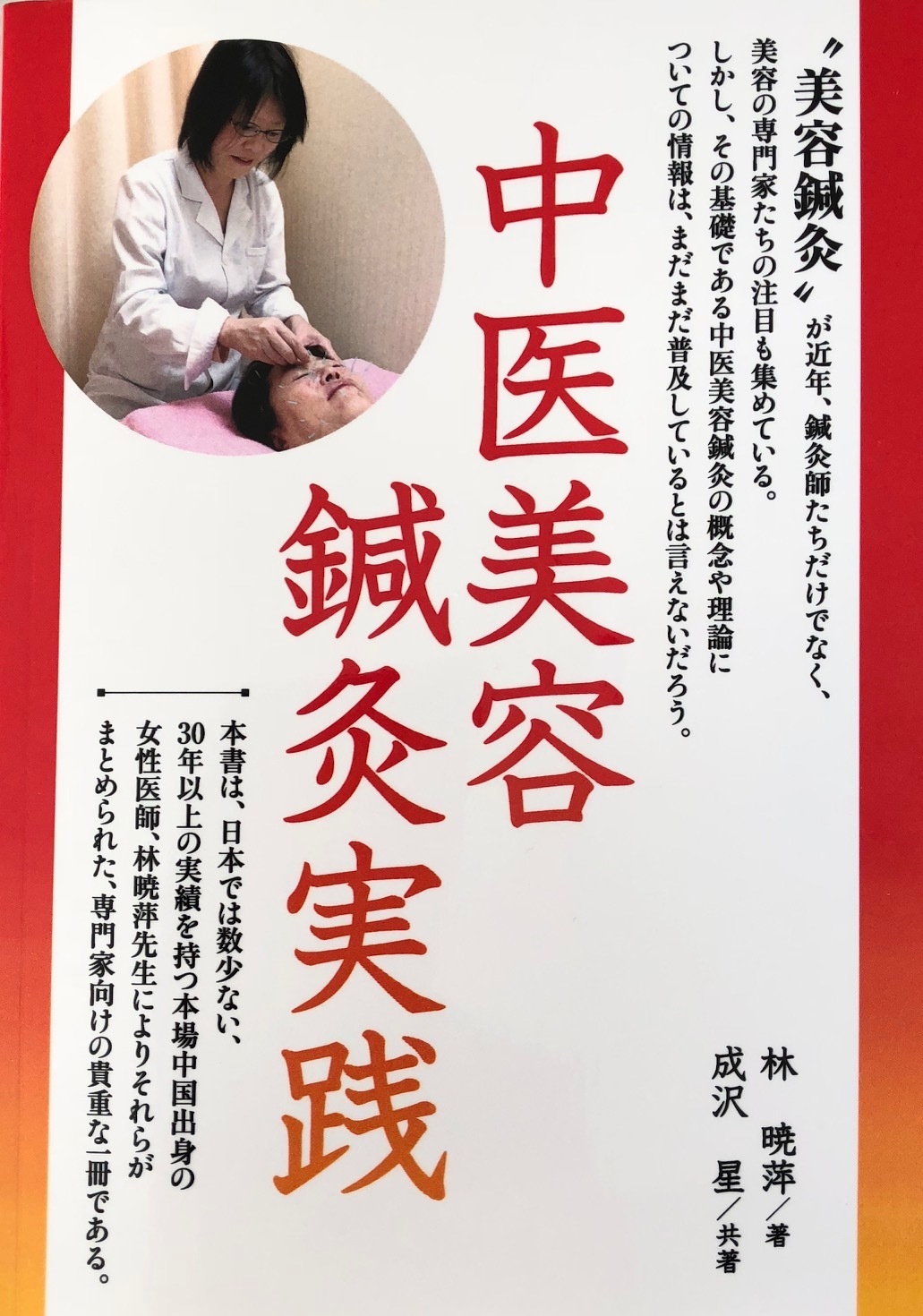

40年の経験、実績と信頼!東京・三鷹にある難病など様々の症状に対応する中国鍼灸の林鍼灸院にお任せ下さい(日本語・中国語・Englishに対応)

東洋医学の五臓

東洋医学の臓腑

東洋医学では、人体を構成する複数の臓器のことを臓腑(ぞうふ)と言います。

精・気・血といった生理物質を蔵する実質器官は五臓(肝・心・脾・肺・腎)で、すべて陰陽の陰に配当されます。空間のある構成で飲食物の消化・吸収・排泄を担う中腔器官は六腑(胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)と言い、すべて陽に配当されます。これらをあわせて五臓六腑と呼び、表裏一体の関係であるとされています。

東洋医学の五臓

五臓は常に精気によって満たされている器官で、その主なはたらきは生理物質の化生(変化・生成)と貯蔵です。他にも五臓それぞれが特徴的なはたらきをしています。

何らかの原因で五臓が病むと、身心に異常が生じてそれぞれ特徴的な症状が現れます。それを見逃さないことが重要で、そのためにも五臓のはたらきを知ることは大切です。

五行説でもお話したとおり、これらは互いに影響し合っていて、一つの臓が病むと全体のバランスが崩れます。東洋医学では、根本的に病んでいるところを治療して全体のバランスを整えていくのです。

肝のはたらき

・疏泄(そせつ)

全身の気の流れをスムーズにし、生理物質を隅々まで行き渡らせるはたらきがあります。強いストレスなどの感情の動きは気の流れを滞らせ、怒りやすくイライラしたり、その状態がずっと続けば頭痛やめまい、耳鳴りなど頭部への熱症状を引き起こします。また女子の月経とも密接な関係があり、月経痛や月経不順なども生じます。

・蔵血(ぞうけつ)

余分な血を貯蔵し、全身の血流量を調節するはたらきがあります。たとえば覚醒時は活動するために多くの血を全身に送り、睡眠時は体を休息させるため血を肝へ戻し貯蔵します。このはたらきに異常が生じると、睡眠時でも血は肝へ戻らず活動時と同じように多くの血が全身にあり、不眠など睡眠に異常が見られます。

血(肝血)が不足すると、筋や目、爪など肝血に滋養されている器官に異常が現れます。これらの器官が肝と関連するのは五行の関係からも説明することができ、すべて五行の木に属しています。

また、肝血は陰に属し、肝の陽気(肝陽)が亢進するのを抑制する役割も担います。そのため肝血が不足すると、肝陽が亢進し頭痛など頭部への熱症状が見られます。

◎肝の機能が失調した場合、まとめると主に次のような症状が見られます。

・怒りやすく、イライラする

・月経痛、月経不順など月経の異常

・頭痛やめまい、耳鳴り

・睡眠の異常(不眠や多夢)

・転筋(筋肉の痙攣)、しびれ

・目の疲れやドライアイなど目の症状

・爪の異変(割れなど) など

心のはたらき

・血を主る

心は血を全身に送り出すはたらきをしており、血液循環の原動力となります。心気が旺盛であれば、血は全身を隅々まで循環し、組織・器官を滋養します。心のはたらきが低下すると、血をうまく送り出すことができないため、動悸や不整脈などの症状が起こります。

・神志(しんし)を主る

心はあらゆる生命活動(心拍や呼吸、行動、言語など)の維持、及びすべての精神活動をコントロールする最も重要な臓器です。心のはたらきが低下すると、精神活動に異常をきたして不眠や健忘などの症状が起こります。

◎心の機能が失調した場合、まとめると主に次のような症状が見られます。

・動悸や不整脈

・不眠や健忘など

・心と関連し、舌(色や味覚、発語など)や顔面の色艶、汗の異常 など

脾のはたらき

・運化

運化とは飲食物の消化吸収の過程を言い、脾は飲食物を水穀の精微に変化させて吸収し、心や肺に運ぶはたらきがあります。水穀の精微は気・血・津液などの生理物質へと化生するため、脾は気血生成の源と言われます。このはたらきが低下すると、消化吸収が阻害され食欲低下や消化不良を引き起こします。また、水穀の精微が不足すると気・血・津液の化生ができないため、全身を巡る生理物質が不足して全身倦怠感などが生じます。

また、脾は飲食物中の水液を吸収するはたらきもあるため、運化の失調によって余分な水液が体内に停滞し、痰湿という病理産物が生じてむくみなどの原因となります。水液が吸収されずに小腸・大腸まで流れると、軟便や下痢をしやすくなります。

・統血

気の固摂作用は血が脈中から漏れ出るのを防ぐはたらきがあります。それを統血と言い、そのはたらきを支えるのは気の生成の源である脾です。脾の機能が失調すると気の化生ができず、気の固摂作用が低下すなわち統血のはたらきが失われます。そうすると血が脈中から漏れやすくなり、皮下出血や不正性器出血など出血傾向が見られます。

・昇清

脾は組織・器官を正常な位置に保つはたらきがあります。そのためこのはたらきが低下すると、内臓下垂(胃下垂、子宮下垂など)が生じます。

◎脾の機能が失調した場合、まとめると主に次のような症状が見られます。

・食欲低下、消化不良

・全身倦怠感

・むくみ

・軟便、下痢

・皮下出血、不正性器出血など出血傾向

・内臓下垂(胃下垂、子宮下垂など)

・脾と関連し、口や唇に異常がみられる(口内炎、唇の色艶) など

肺のはたらき

・宣発(せんぱつ)

宣発とは、気や津液を上へ外へと輸布(輸送・散布)するはたらきで、気や津液を体表へと到達させます。体表に到達した気や津液は、外邪の侵襲を防いだり発汗の調節を行います。このはたらきが低下すると、易感冒(風邪をひきやすくなる)、発汗の異常、皮膚の乾燥などが起こります。

また、呼気によって体内の濁気を体外へと排出します。失調すると、咳嗽、息が吐きづらいなどの呼吸器症状が現れます。

・粛降(しゅくこう)

粛降とは、反対に気や津液を下へ内へと輸布するはたらきで、特に水分代謝に関わります。脾によって送られてきた津液を全身に巡らせ腎まで輸送し、腎では津液の排泄が行われます。このはたらきが低下して水分代謝に影響が及ぶと、水様の鼻汁や痰などが生じます。

また、吸気によって空気中の清気を体内に取り込むことによって、気の化生にも関与しています。失調すると、倦怠感や息切れ・喘息などの呼吸器症状が現れます。

宣発・粛降の作用とは、気や津液のコントロールもさることながら、呼吸を維持するのに必要なはたらきなのです。

・気を主る

この宣発・粛降の作用が協調することで、気のコントロールが行われます。また気の化生も行われることから、肺は気を主る、とされています。肺の失調とは宣発・粛降の失調、つまり呼吸にまず影響が及び、呼吸器症状が現れます。

◎肺の機能が失調した場合、主に次のような症状が見られます。

・咳嗽、息切れ、喘息

・易感冒

・発汗異常

・皮膚の乾燥や掻痒感

・倦怠感

・鼻閉、鼻汁、痰 など

腎のはたらき

・蔵精

腎は精を貯蔵します。腎精とも言い、成長と発育を促し、生殖機能を維持するはたらきがあります。このはたらきが低下すると、成長や発育の不良、性欲減退や不妊などの症状が見られます。

また精は骨髄、脊髄、髄海(脳)を滋養します。精が不足すると、骨が弱って骨折しやすくなったり体重に耐えれず腰や膝に症状が出やすくなります。また、脳を滋養できずに耳鳴りや難聴、健忘など様々な老化現象も見られます。

・水を主る

水分代謝には脾・肺・腎が深く関与していて、脾は津液の生成、肺は輸布、腎は排泄を担っています。腎は脾や肺の水分代謝を助け、自らは排泄に関与して津液の量を調節しています。このはたらきが低下すると、浮腫や夜間尿などを起こします。

・納気

腎には吸気を補助して深く吸い込ませ、呼吸のバランスを保つはたらきがあります。この納気が不十分になると、深い呼吸ができずに息切れや呼吸困難などを引き起こします。

◎腎の機能が失調した場合、主に次のような症状が見られます。

・成長不良や発育不良

・性欲減退やインポテンツ、不妊、無月経

・骨折しやすい、腰や膝のだるさや痛み

・耳鳴りや難聴、眩暈、脱毛、健忘、視力低下や白内障などの老化現象

・浮腫

・夜間尿や頻尿

・咳嗽、息切れ、呼吸困難 など

ホームページのQRコード