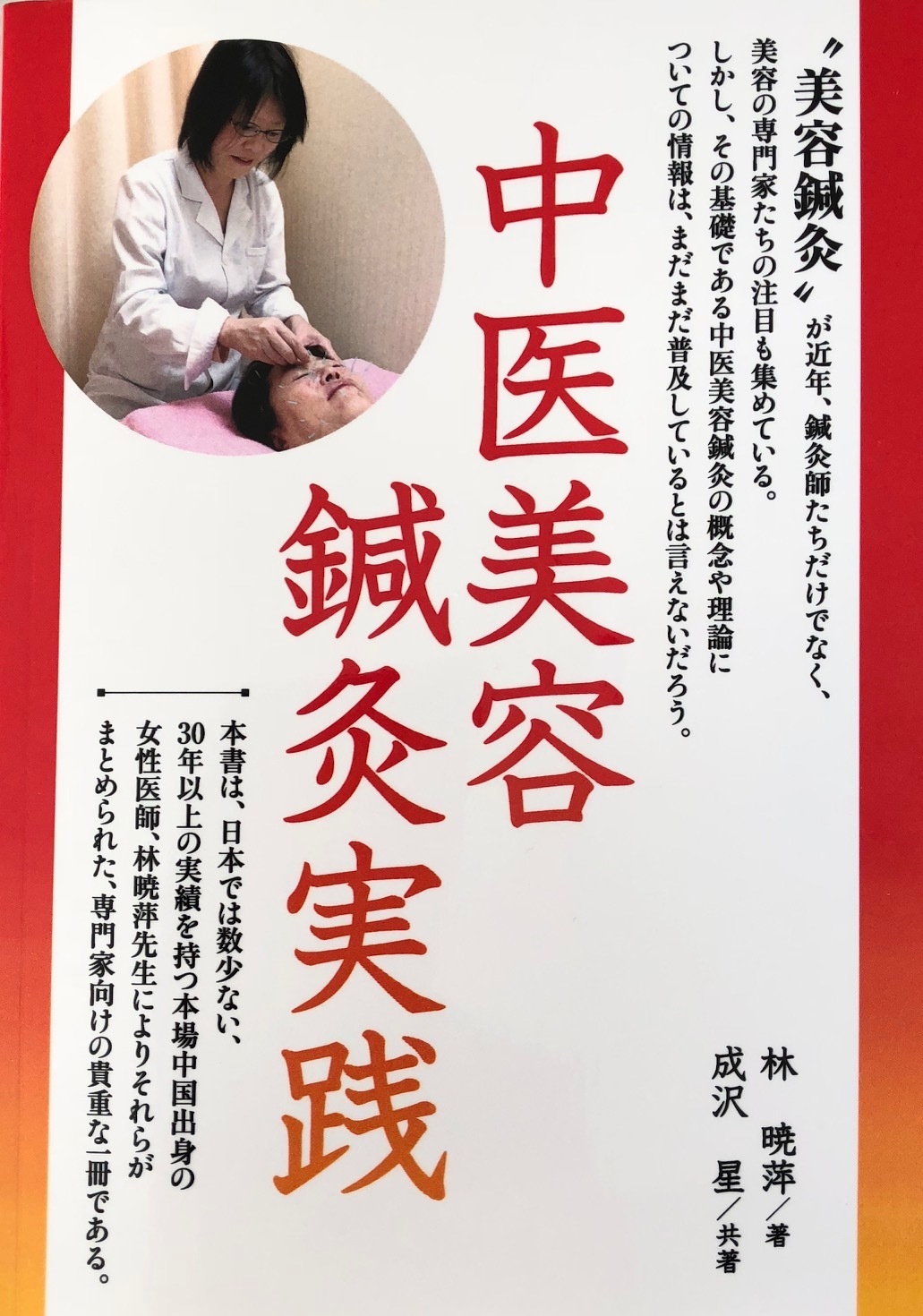

40年の経験、実績と信頼!東京・三鷹にある難病など様々の症状に対応する中国鍼灸の林鍼灸院にお任せ下さい(日本語・中国語・Englishに対応)

東洋医学の六腑

東洋医学の六腑

五臓のページで説明したように、六腑とは胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦のことを言い、空間のある構成で飲食物の消化・吸収・排泄を担う中腔器官です。そのため滞ることなく円滑に流れているのが正常な状態で、病態はそれらの停滞や、それにより熱が生じることによる実証が多くなります。

また、これらはすべて陰陽の陽に配当され、五臓(陰)と表裏一体の関係です。肝と胆、心と小腸、脾と胃、肺と大腸、腎と膀胱、心包※と三焦という様に、これらはそれぞれ表裏関係にあり、相互に影響を及ぼします。

※心包とは、心の外側を囲んでいる組織で、心を保護するはたらきがあります。六腑に対応して、六番目の臓として五臓に加えて数えられます。

胆のはたらき

肝で生成された胆汁をいったん貯蔵し、必要に応じて排泄することで脾胃の消化吸収を助けます。精神活動においては、決断に関与しており、失調すると決断力の低下が見られます。

胆汁の排泄は肝の疏泄によって調節されていて、肝の失調は胆汁の排泄に影響を与え、食欲不振や吐き気、口が苦いなどの症状が現れます。

小腸のはたらき

脾と共同して、胃で消化された飲食物を受け入れ、その中に含まれる必要な栄養分や水分を吸収し、不要な水分は膀胱に、固形物は大腸にそれぞれ送る働きがあります。

小腸は心の陽気に温められることにより正常に機能し、陽気が不足して小腸を温められないと下痢や腹痛が起こります。心の陽気が亢進し心熱となると、小腸にも伝播して津液を損傷し、尿量の減少や尿の色が濃くなる、血尿などが起こります。

胃のはたらき

胃は体に入ってきた飲食物を受け入れて初歩的な消化を行い、その後小腸へと送ります。過食や脾胃の機能失調により飲食物を十分に消化吸収できないと、食欲不振や腹部膨満感、嘔吐などが起こります。また、辛い物や脂っこいものの過食などにより胃に熱がこもると、腹痛や胃の不快感、口臭、口内炎などが起こります。

脾とは相互に補完する関係で、それゆえどちらかに支障が生じると必ず影響を受け合い、正常な消化吸収のはたらきが維持できなくなります。

大腸のはたらき

胃・小腸で消化吸収された飲食物の残りを糟粕(そうはく)と言います。大腸はこれを糞便へと変化させて推動し、肛門から排出します。気虚による推動作用の低下、気滞、熱による津液の損傷などによって、糟粕をうまく伝導できないと便秘が起こります。脾の運化の失調によって水液が吸収されなかったり、多飲することによって、軟便・下痢が起こります。

肺の粛降は大腸のはたらきを助け、また津液の輸布により大腸の潤いを維持します。そのため、肺の機能が失調すると便秘などの症状が起こり、反対に大腸の通りが悪いと、肺に影響を及ぼして咳・喘息などが起こります。

膀胱のはたらき

膀胱は腎から送られた尿を貯め、一定量に達すると体外へ排泄します。

腎の気化作用によって、小腸から送られてきた飲食物中の余分な水分や、人体で利用された津液を尿へと変化させます。失調すると、これらを尿に変化させることができないため、排尿障害や尿閉などが起こります。

また、腎の固摂作用によって尿を膀胱に溜めておくことができますが、これが失調すると頻尿や遺尿などが起こります。

三焦のはたらき

三焦とは具体的な器官ではなく、その機能を指すものです。三焦の概念は2つあり、ひとつは、気と津液の通路としての三焦です。三焦の役割は気と津液の通路として、それらを体のすみずみまで流通させることにあります。外邪の侵襲などにより三焦の流通が妨げられると、気が運ばれず各臓腑の機能が失調したり、無汗・多汗などが起こります。また、津液が停滞して痰湿となり浮腫が起こったり、津液の流通や排泄に支障をきたして尿量の減少などが起こります。

もうひとつは、人体を上焦・中焦・下焦に分けてとらえる三焦です。

横隔膜から上を上焦と呼び、心と肺が属します。上焦の機能は属する心と肺の機能であり、生理物質を全身に輸布して組織・器官を滋養・温煦します。

横隔膜から臍までを中焦と呼び、脾と胃が属します。中焦は、飲食物を消化吸収して生理物質を化生します。

臍から下を下焦と呼び、肝・腎・小腸・大腸・膀胱が属します。下焦は、人体にいるもの不要なものを分けて体外へと排出します。

三焦と表裏に当たるのが心包という組織で、心の外側を囲み保護するはたらきがあります。心はあらゆる生命活動を維持する最も重要な臓器であり、病が直接心を侵さないように、心包が代わって病を受けるのです。

心の陽気は一度心包に集められてから、全身に散布され人体を温めます。心包は熱(陽)を伝える通路、三焦は気と津液(陰)の通路であり、一方のはたらきがもう一方にも影響を与えると考えられています。

ホームページのQRコード