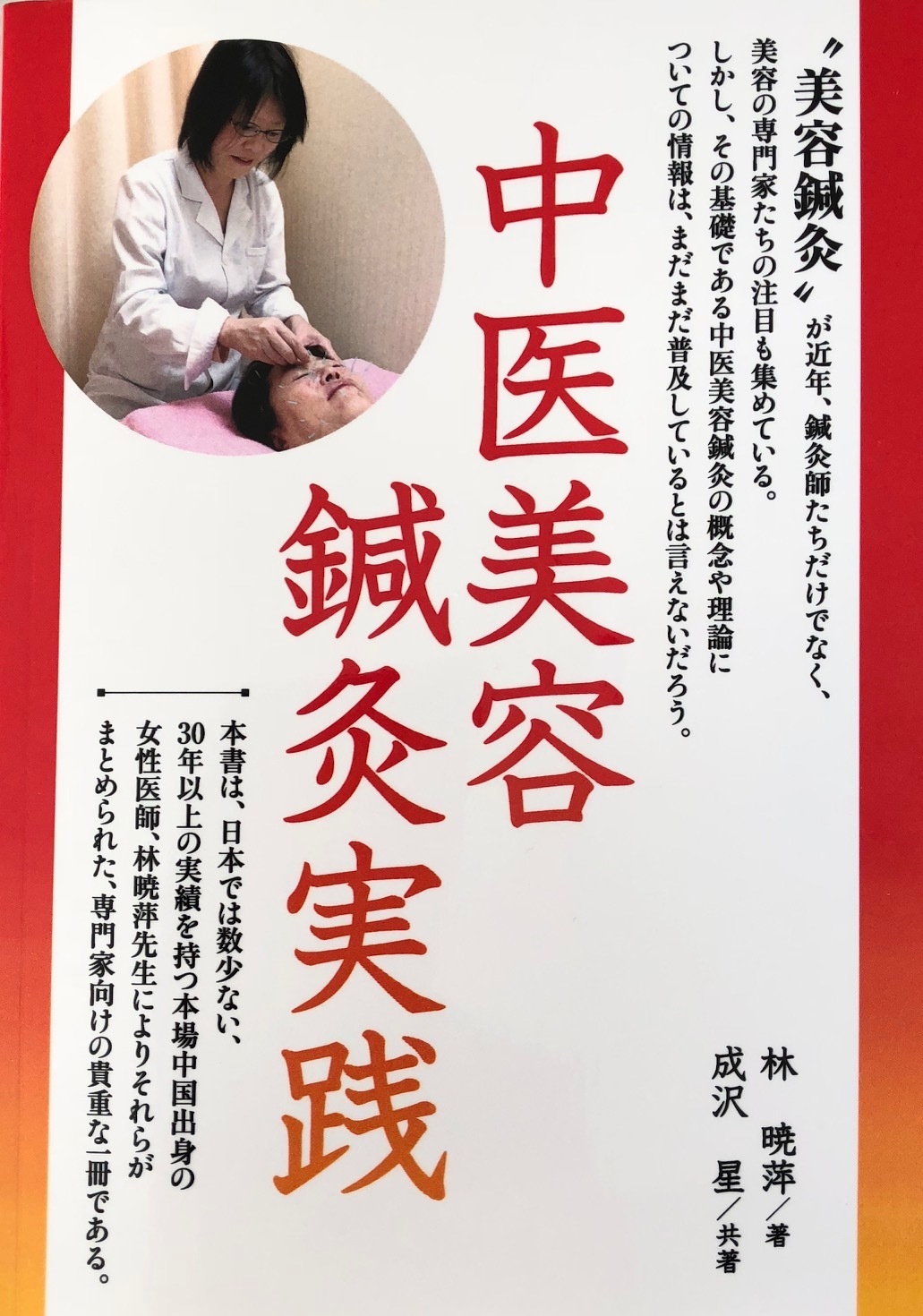

40年の経験、実績と信頼!東京・三鷹にある難病など様々の症状に対応する中国鍼灸の林鍼灸院にお任せ下さい(日本語・中国語・Englishに対応)

東洋医学の経絡・ツボ

東洋医学の経絡・ツボ

経絡(けいらく)とは、気・血・津液が流れる通路のことで、全身に分布しています。主要なものは、人体を縦に流れる12本の正経と、人体の正中の前と後ろを流れる2本の経絡の、あわせて14本の経絡です。

ツボとは、正式には経穴(けいけつ)といい、この14本の経絡上の要所にあり、全身に361穴存在します。ツボのひとつひとつが、経絡という通路を通じて臓腑や身体各部につながっていて、それらに異常が出て気・血・津液がスムーズに流れなくなった時、その経絡上のツボに反応が現れます。

例えるなら、経絡は地下鉄の御堂筋線や四つ橋線などの沿線で、ツボは駅です。御堂筋線の電車が滞ると、駅には人が溢れてパニックになり、さらに連絡する他の沿線の運行にも支障をきたします。つまり、経絡の流れが滞るとツボに反応が現れ、さらには連絡する他の経絡にも影響を与えるのです。

ツボには経絡を通じて臓腑や身体各部の反応が現れるため、病の診断点、そして治療点となります。

経絡

経絡は、気・血・津液が流れる通路として全身に分布しています。経絡は経脈と絡脈の総称で、経脈は人体を縦に流れて経絡の基本となり、絡脈とはそれらを横につなぐ分枝のことです。

経脈には、心包を含めた六臓六腑が属する主要な12本の正経と、正経の気血を調節するはたらきのある8本の奇経があります。

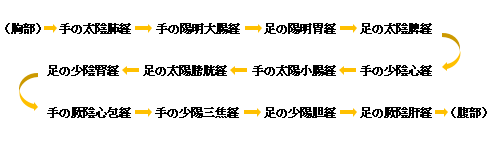

十二経脈

正経とは、人体を縦に流れて全身に分布する主要な12本の経脈で、十二経脈と呼ばれます。十二経脈は六臓が属する陰経、六腑が属する陽経に分類され、陰経は太陰・少陰・厥陰の三陰に、陽経は陽明・太陽・少陽の三陽に分けられます。これらは手、足それぞれをめぐり、手の三陰経、足の三陰経、手の三陽経、足の三陽経のあわせて12本となります。

手足のどこから起こり、どの臓腑に属するかによってそれぞれ名称がつけられ、これらは次の順番につながって全身を循行します。

これらの経絡は、身体の内部ではその属する臓腑に、外部では全身の体表につながっていて、臓腑から体表までの各組織・器官をつらぬいて、一つの総合体を構成しています。

奇経八脈

奇経とは、十二経脈とは異なる特性を持ち、臓腑に属したり奇経同士の表裏関係もなく、その循行に規則性もありません。奇経には、督脈・任脈・衝脈・帯脈・陰脈・陽脈・陰維脈・陽維脈の8本があり、奇経八脈と呼ばれます。これらは十二経脈や自分以外の奇経と循行の過程で連絡し、似た作用をもつ経絡の統率や調整、十二経脈の気血の調節などのはたらきがあります。

奇経の中では、人体の正中を走行する督脈と任脈だけが固有のツボを持ち、十二経脈とあわせて十四経とも言います。

ツボ(経穴)

ちょうど地下鉄が駅で地表と通じているように、ツボは体表との開□部です。ツボには経絡を通じて臓腑や身体各部の反応が現れ、病の診断点、そして治療点となります。

ツボを精細に探れば、経絡・臓腑の変調や身体各部の状態を知ることができ、反対に、ツボに適切な鍼灸刺激を与えると、体の調整を行うことができるのです。

冒頭で、ツボは十四経の経絡上に361穴存在するとお話しましたが、さらに経絡上に存在せず高い治療効果を発揮する特効穴というものを含めると、その数は1000以上になります。

有名な「合谷(ごうこく)」という手のツボがありますが、これは経絡上に存在するツボです。合谷は手の陽明大腸経という経絡に属し、これは手の人差し指から腕の外側、肩、頚部そして顔面部を流れます。合谷はその通る場所から、肩こりや歯痛、顔面の症状(顔面神経麻痺・顔面痙攣など)、頭痛などに効果があるとされています。

もうひとつ有名な「足三里(あしさんり)」という足のツボがあります。足三里は身体の前面を走る足の陽明胃経という経絡に属し、顔面部から頚部、胸腹部、鼠径部、大腿前面、脛、足の示指まで流れます。足三里は古くから胃腸のツボとして用いられ、またその通る場所から足の症状や歯痛などにも効果があるとされています。

胃腸は、飲食物を消化吸収して気血を生成する重要なはたらきがあります。気血は人体を正常にはたらかせる重要なエネルギー源です。そのため、足三里は"元気のツボ"ともいわれます。

経絡上に存在しない特効穴と呼ばれるツボで、「腰腿点(ようたいてん)」というツボがあります。場所は手の甲の第2指と第3指の付け根の間と、第4指と第5指の付け根の間です。腰腿点はぎっくり腰などの急な腰痛に効果があるとされています。

このようにツボには、その経絡上の異常や、属する臓腑の異常を改善したり、特定の症状に効果的なものがあり、東洋医学の治療では患者さんの病態を正確に把握し、どのツボを使うか、どのツボを組み合わせるかが、重要なポイントになってくるのです。

ホームページのQRコード