当院の院長が中国の大学病院に勤務時代にたくさんなギランバレー症候群(急性感染性多発性神経炎)症患者の方に対し診断と治療を行った。その経験を生かし、ギランバレー症候群に対し高い技術しかできない眼鍼、電気頭鍼を用い常に最善の治療を行われています。

林鍼灸院では東洋医学の理論に基づき、お一人ひとりの体質に合わせ、タイプに応じて治療を行っています。その上、独自に「ギランバレー症候群の頭皮針電気療法」および「眼鍼療法」を用い、よい効果が得られています。また、中国最新のギランバレー症候群の鍼灸治療法を研究し、積極的に取り入れて、ギランバレー症候群に対する「ADL(日常生活動作)の改善」や完全に回復をめざしています。

ギランバレー症候群にかかる人は、日本では人口10万人あたりに年間1〜2人とされています。少ないようですが、「難病」の中では発症率が高いのだそうです。どの年齢層でもかかることがありますが、平均的な発症年齢は39歳と非常に若く、女性より男性の方がやや多いそうです。

◎ギランバレー症候群と西洋医学

|ギランバレー症候群とは

ギランバレー症候群とは、筋肉を動かすなどの働きを持つ末梢神経が障害を起こすために、急に手足に力が入らなくなったり、手足がしびれたりする病気です。多くの場合、ギランバレー症候群を発症する1〜2週間ほど前に、風邪や下痢といった感染症の症状を起こしていることがあります。

|ギランバレー症候群の原因

ギランバレー症候群は、脳や脊髄などの中枢神経ではなく、運動や感覚を司る末梢神経が障害される病気です。病気が起こるメカニズムは完全に解明されていませんが、自分の末梢神経をリンパ球や抗体が、自分自身の細胞と、外部から侵入したウイルスなどを間違って攻撃してしまう「自己免疫」による病気だと考えられています。

|ギランバレー症候群の主な症状

ギランバレー症候群は発症していから2〜4週くらいに一番症状が重い状態となり、

四肢の筋力低下を主徴とするが、異常感覚を含めた感覚障害を伴うことも多い。顔面神経麻痺、眼球運動麻痺や嚥下・構音障害などの脳神経障害を伴うこともある。症状の極期には呼吸筋麻痺や自律神経障害を呈する例もある。

ギランバレー症候群は主に9つの症状があります。

1、手足に力が入らない

発熱や下痢などの感染症状の1〜2週間後に、急に手足に力が入らなくなるのが最も典型的な症状です。

2、呼吸がしづらくなる

ギランバレー症候群の1〜2割の方では、呼吸をするための筋肉まで麻痺がおこり、呼吸がしづらくなってしまうこともあるそうです。

呼吸筋の麻痺は息が苦しくなるので、しばしば死因に結びついてしまうこともあります。

3、手足がしびれて感覚が鈍る

末梢神経に障害をきたしているために、手足にしびれや痛みが出ることもあります。

4、食べ物が飲み込みにくい・しゃべりにくい

舌や物を飲み込むための筋肉を動かす神経に障害が出ると、しゃべりにくい、食事が飲み込みにくい、ろれつが回らないということが起こるといいます。ギランバレー症候群の患者さんのうち、3割の方にこの症状が見られるそうです。

5、顔の筋肉が麻痺する

ギランバレー症候群の約半数の患者さんに、顔面の筋肉に力が入らないという顔面神経麻痺が起こることもあります。

6、声が出にくい

ギランバレー症候群により、のどの筋肉の麻痺や、声帯を動かす反回神経の麻痺などが起こると声が出にくかったり、声が枯れたりすることがあるそうです。

7、物が二重に見える

目を自由に動かせなくなって、物が二重に見える外眼筋麻痺は、ギランバレー症候群の患者さんのうち1割の方に見られる症状と言われています。

8、排尿障害

自律神経障害によって、排尿障害が起こることがあるそうです。

9、太ももや腰回りの疼痛

ギランバレー症候群では、発症初期に大腿部・臀部・腰背部に激痛が起こったり、坐骨神経痛のような痛みが生じることがあるそうです。

|ギランバレー症候群の治療

ギランバレー症候群は単相性の疾患であり、急性期を過ぎれば回復に向かう。しかし病状の極期には呼吸筋麻痺をきたして人工呼吸器が必要となったり、高血圧・低血圧、血圧の変動、頻脈、徐脈などの重篤な自律神経障害を伴う症例もあることから、急性期の全身管理がきわめて重要である。また回復期には鍼灸治療などリハビリテーションも必要である。

1.血液浄化療法

2.免疫グロブリン大量静注療法

単純血漿交換療法と免疫グロブリン大量静注療法は同等の有効性と考えられていますが、血圧低下・感染症・静脈血栓症、ショック、頭痛、筋痛、急性腎不全、血栓塞栓症などの副作用があります。

また、1.高齢者の方、2.先行感染として下痢症状があった方、3.発症時や症状がピークの時に高度の麻痺がある方(特に人工呼吸を必要とする呼吸筋麻痺がある方)、4.筋電図で軸索障害を疑わせる所見を認めた方の治療後の見通しが悪い因子(予後不良因子)としてはあります。

◎ギランバレー症候群と中医学(東洋医学)

中医学ではギランバレー症候群は「痿証」の範疇に分類されています。「痿証」は現代医学では、ギランバレー症候群の他、筋ジストロフィー、多発性神経炎、中枢神経感染後遺症などがあります。

|痿証とは

肢体の筋脈が弛緩して軟弱・無力となり、しばらくすると自分の意思によって行われる運動(随意運動)ができなくなって、筋肉の萎縮が起こる病症です。

|痿証の原因

虚症(大病・慢性疾患、手術後などで気血の損傷)や過労や睡眠不足、ストレスなどで体を動かす気血が足りなくなり、その時に外の病邪(湿邪・熱邪)が体に侵し、正常な体内の水の流れを滞らせ、筋肉にも潤いや栄養がたりなくなることで、筋肉が充分に働かなくなると痿症が起こる。

|痿証の弁証(タイプ)

1.肺熱傷津タイプ(初期)

症状:風邪のような症状で発熱し、熱が退いた後、突然体に力が入らなくなってしまう。皮膚が乾燥、胸苦しくなり口渇、小便が出にくい。

2.脾胃湿熱証(中期)

症状:四肢が萎弱、無力、体が重い、筋肉がだるく痛む、或いは胸が痞え胃がムカツキ発熱、小便は赤く排尿痛を伴う。

3.肝腎両虚証(後期)

症状:痿証が長く経過、膝・下肢が萎弱、無力、筋肉・皮膚の感覚がなくなり、立てなくなり、下肢の筋肉徐々に萎縮になり、またはめまい、耳鳴り、遺精、遺尿、女性の場合が月経不調などを伴う。

|痿証の鍼灸治療

当院の治療方針としては中医学の理論に基づき、お一人ひとりの体質に合わせ、タイプに応じて選穴して治療を行っています。その上、独自に「ギランバレー症候群の「頭皮針電気療法」および「眼鍼療法」を用い、よい効果が得られています。

症例

初診2024年3月 男性 57歳

半年前に下痢した1週間後、突然手足の力が入らない、呑み込めない、顔面マヒになり、救急車で病院にはこばれ、ギランバレー症候群だと診断されました。そのまま入院した。1か月後リハビリ病院に転院され、3か月間入院した。

来院時、腕が上がらない、指に力が入らない、立ち上がりが不安定、顔面マヒ、歩行が不安定。

当院の15回治療後、腕が上がり、お茶も持てるようになった。普通に立ち上がり、普通に歩けることが出来ました。

初診2023年5月 男性 19歳

3か月前に突然身体が力入らなくなり、段々動けなくなった。救急車で病院にはこばれ、ギランバレー症候群だと診断されました。1ヶ月間に入院してその後リハビリ病院に3か月間、入院した。退院時杖はないと歩けない。

当院の10回治療後杖はなくても普通に歩けるようになった。

|パーキンソン病と鍼灸/中国はり |脳卒中後遺症と鍼灸/中国はり

┃重症筋無力症と鍼灸/中国はり ┃ジストニアと鍼灸/中国はり

|筋ジストロフィーと鍼灸/中国はり |線維筋痛症と鍼灸/中国はり

┃ギランバレー症候群と鍼灸/中国はり ┃顔面神経麻痺/中国はり

┃メージュ症候群と鍼灸/中国はり |本能性振顫と鍼灸/中国はり

↓ ご予約はこちら ↓

TEL 0422-68-7889

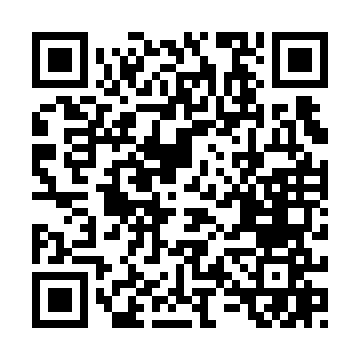

↓ LINEでのご予約 ↓