当院には「子宮筋腫」の治療に力を入れており、数多く患者んさんが通っています。鍼灸治療によって筋腫が小さくなり手術の必要はなくなる方もいます。

「子宮筋腫=不妊」というわけではありませんが、筋腫の場所により着床に支障がある場合など不妊につながることもありますが、普段に不正出血、月経血量が多い、貧血、立ち眩みなど不調もよく見られる。薬物療法や手術をしたくない場合、当院の鍼灸治療をおすすめです。

|子宮筋腫と西洋医学

子宮筋腫とは、子宮の壁にできる良性の腫瘍(しこり)のことです。子宮の壁は平滑筋という筋肉でできているため、“筋腫”と呼ばれます。子宮筋腫は女性ホルモンの影響を受けて大きくなることが知られており、女性ホルモンの分泌が盛んになる20歳代頃から発症しやすくなります。そして、閉経を迎えて女性ホルモンの分泌量が激減すると徐々に小さくなっていくことが分かっています。

また、子宮筋腫は30歳代以降の女性であれば30~40%で見られるありふれた病気です。しかし、大きくなると日常生活に支障をきたすような強い症状が現れたり、不妊症の原因になったりするため、薬物療法や手術が必要になることもあります。

|原因

子宮筋腫が発生するメカニズムは現在のところ全ては解明されていませんが、その発生には遺伝子発現異常が関係すると考えられています。

子宮筋腫はエストロゲンと呼ばれる女性ホルモンの影響を受けて大きくなることが分かっています。妊娠中やエストロゲン投与で筋腫が大きくなること、逆にエストロゲンの分泌がない初潮を迎える前の小学生や乳幼児には見られず、エストロゲンを下げる治療や閉経によって小さくなる病気であることから、発症や発育にエストロゲンが密接に関係していると考えられているのです。

発症には遺伝も関係しているとされており、母親が子宮筋腫を発症している場合、その娘が子宮筋腫を発症するリスクは2.5倍にも上るとの報告もあります。

子宮筋腫は発見されたからといって全てのケースで治療をしなければならないわけではありません。特に症状がない場合は、特別な治療をせずに定期的な検査をしながら経過を見ていくことが一般的です。しかし、何らかの症状がある場合には薬や手術などの治療が行われます。

|症状

子宮筋腫の症状は筋腫ができる部位や大きさによって大きく異なります。

一般的には、子宮筋腫は月経量が多くなり、生理痛が増強するのが特徴です。そのため、貧血になりやすく、貧血の検査を進めていく中で子宮筋腫が発見されることも少なくありません。また、筋腫が大きくなると月経時以外にも下腹部の痛みや重苦しさ、不正出血が生じ、腰痛や頻尿を伴うこともあります。

さらに、子宮の内側に向かって飛び出すように発生するケースでは不妊症の原因になることもあり、子宮の壁の中に発生するケースでは流産や早産を引き起こす原因になることも知られています。そして、子宮の外側に向かって大きくなるタイプの筋腫はこれらのような症状が現れにくいものの、筋腫の根元がねじれると激烈な痛みを引き起こし、場合によっては筋腫への血流が途絶えて壊死を引き起こすこともあります。

|西洋医学の治療法

手術

子宮筋腫を根本的に治すには手術が必要です。

手術の方法は筋腫の大きさや数、年齢などによって異なり、その後の妊娠を希望する場合は筋腫の部分のみを摘出する“子宮筋腫核出術”が行われます。一方、妊娠の予定がない場合や筋腫がいくつもある場合などは子宮を全て摘出する“子宮全摘術”が行われます。手術のアプローチ方法は、腹腔鏡、子宮鏡、開腹、腟式などがあり、適切な方法で行われます。

薬物療法

子宮筋腫による不快な症状があるものの、閉経が近く自然に治る見込みが高い場合、危険な合併症がある場合、手術前に筋腫を小さくする場合などはエストロゲンの分泌を抑えるホルモン療法が行われます。子宮筋腫を増大させるエストロゲンの分泌が減少することで、筋腫自体は小さくなり症状も軽快していきます。一方で、骨粗鬆症のリスクが高まるため長期間の治療は推奨されていません。

|東洋医学では

子宮筋腫は30歳以上の2~3割の方に見られる腫瘍です。症状や大きさ、場所によって手術をし勧められることも多いですが、閉経を迎えると小さくなるものなのでできれば手術を回避したいと考える方も多いです。

漢方薬と鍼灸治療では痛みや月経過多など様々な症状の緩和と同時に繰り返さないような体質の改善を併せて考えてる事が出来ます。人によってある程度小さくなり、手術を回避することも出来ます。

東洋医学では、子宮筋腫を含め月経不順、生理痛など婦人科疾患が、血と気のアンバランスにより起こりやすく、血虚(血の不足)やお血(血の滞り)、痰湿によるものが多いと考えます。

┃鍼灸治療

体内の気・血・津液のバランス、五臓六腑のバランス、陰・陽(寒・熱)のバランスを整えることにより、症状や病気を改善していきます。

取穴:肝ゆ、気海、血海、豊隆、脾ゆ、足三里など

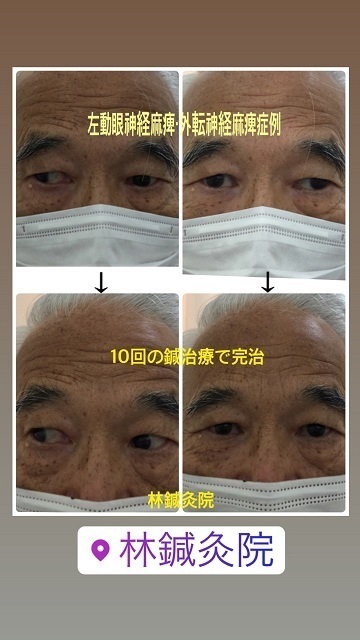

症例

49歳

痛みがありませんが右17㎝、左10㎝の子宮筋腫があり、子宮摘出となる前に少しでも小さくしたいことで当院の鍼灸治療を求めに来た。

4ヶ月の治療後の検査でおへその上まであった筋腫が臍の下になったと言われた。大分小さくなった。継続の治療を希望してます。

41歳

1週間前に6.2㎝の子宮筋腫があると診察で分かった。手術かホルモン剤を服用するか言われた。生理の量も正常で、痛みもないから、鍼灸治療を受けることになった。

当院の鍼灸治療を半年後、病院の検査で6.2㎝の子宮筋腫が4㎝になった。

38歳

30代初めから子宮筋腫があると言われた。大きくないからそのまま放置したが、段々大きくなり、生理の量も多くて、立ち眩みなどの不調が出てきました。病院に行ったら筋腫が8cmになり、手術を勧められた。手術する前に何かできることかあるか、と当院の鍼灸治療を受けることになった。

6か月ぐらいの治療で筋腫が4㎝になり、手術を回避することが出来た。

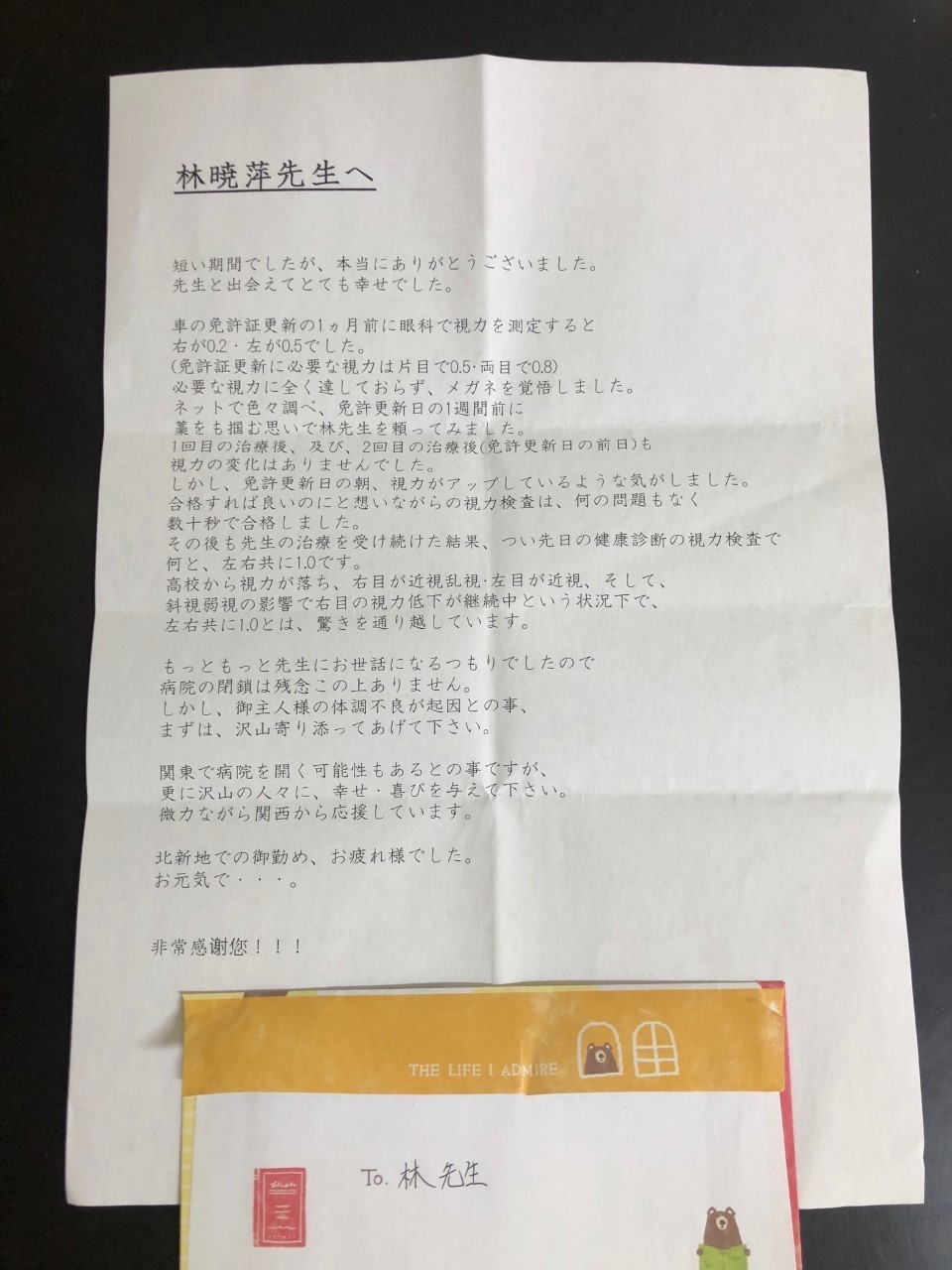

↓ ご予約はこちら↓

TEL 0442-68-7889

↓ LINEでのご予約 ↓